窓、サッシ、ドア、扉など建具に関連する基礎的な用語を図解も合わせて解説しています。ここに無い用語でも、他の記事で解説しているものがありますのでサイト右の「サイト内検索」も利用してください

解説する用語について

建具には様々な種類がありますが、本記事では建具全般に共通する一般用語を中心に解説をします。

以下の記事は、用語をさらに詳しく解説をしています。

「サッシ施工図」に関する用語はこちら 【完全保存版】サッシ図の基本|見方・読み方徹底解説

「窓の種類」についてはこちら 【完全保存版】窓の種類(開閉形式)38種類の特徴を解説

「ドアの種類」についてはこちら 【解説】ドアの全10種類を解説|特徴と設計のポイント

窓、ドア関連の一般用語

建具:

「窓」「サッシ」「ドア」など開口部や部屋の仕切として設置される建材。それを取り囲む額縁や部材も含む総称の場合もある。また、住宅の「障子」「襖」も建具に分類される。代表的な建具の種類は、金属製建具(アルミサッシ、スチールドア)、樹脂製建具(樹脂サッシ)、アルミ樹脂複合建具(複合サッシ)、木製建具など

窓:

室内に光や空気を取り込むために、建築外壁の開口部に設置する建材。サッシ枠と窓ガラスから構成される

サッシ:

窓の一部でガラスを囲むフレームの事。「サッシ枠」も同義。また「窓」=「サッシ」と表現する場合もあるため、文脈で判断

フロントサッシ、エントランスサッシ:

店舗や施設の1階エントランスの出入り口に使用される製品で、耐風圧性や水密性・気密性・断熱性などが低いサッシ。標準的な製品はアルミ製、スチール製、ステンレス製のみで、アルミ樹脂複合や樹脂サッシはない

詳しくはこちら【解説】フロントサッシとは?|特徴や一般サッシとの違い

ドア:

扉と枠(フレーム)で構成され、建物の出入口に使用する建具のこと

ドアの種類について詳しくはこちら【解説】ドア全10種類を解説|特徴と設計のポイント

玄関ドア:

建具の中でも、住宅の玄関で使用する専用商品。化粧鋼板で様々なデザインが選べ、断熱性能やオプション部品も多くの仕様がある。非木造住宅では防火性能が必要な場合が多くスチール製だが、木造住宅用ではアルミの製品もある

二重窓、二重サッシ、内窓:

通常の窓の内側に、もう一つ窓を設置して二重にした状態。外に設置される窓は外窓と呼ばれ、通常アルミサッシやアルミ樹脂複合サッシ。内に設置される窓は内窓(インナーサッシ)と呼ばれ、樹脂サッシやアルミサッシを使用

詳しくはこちら 二重窓(二重サッシ)・内窓とは?メリット、デメリットを比較

サッシ図、建具図:

建具専門業者が作図する建具やサッシの施工図、詳細図のこと。ドアの図面も含めてサッシ図と呼ぶことも多い

詳しくはこちら【完全保存版】サッシ図の基本|見方・読み方徹底解説

カバー工法:

改修リフォーム工事でサッシを交換する方法の一種で、かぶせ工法も同義。既存サッシやドアの枠を撤去しない為、工期が短く1窓なら数時間で施工が完了する場合もある

詳しくはこちら【納まり事例集】カバー工法標準図・改修サッシ

隠し框、隠框:

障子や扉が閉まった状態で、室内側から框が見えない状態になる製品。外観はとFIX窓と可動窓が同じ意匠に見える高価格帯の商品。アルミサッシではLIXIL「E-SHAPE」、YKKAP「SYSTEMA」、三協「ARM-S」が代表

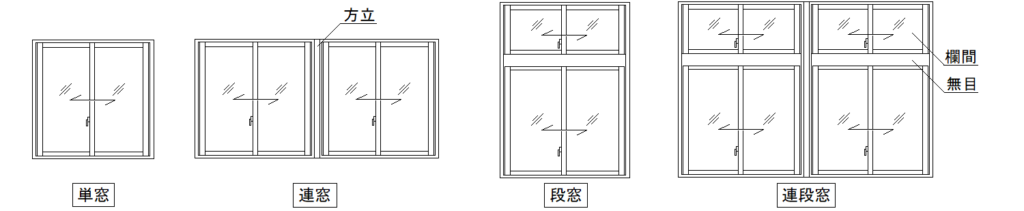

単窓、ポツ窓:

窓やドアが1枚で設置される状態。単体の窓。単窓に対して、横に連続する窓を「連窓」、縦に段積みした窓を「段窓」と言う

連窓、横連窓:

横長の窓で、単窓のサッシを横に2枚以上つないだ窓の納まり。方立を使用し窓を連結する「方立連窓」と、中骨を使用する「中骨連窓」がある

超連窓:

明確な定義は無いが20~30連窓以上の窓。建物一周ぐるっと建具がリボン状に続くような窓の納まりなどの総称。

段窓、縦連窓:

縦長の窓で、中間に無目を入れ縦に2段以上重ねた状態。細い窓を縦に高く重ねた段窓は「スリット窓」と表現する事もある

連段窓:

段窓のサッシを、連窓した状態の窓。横連結部分は方立を使用

欄間:

一般的には「木造建築で天井と鴨居の間の格子などが取付てある所」という意味だが、サッシやドアにおいては、主に出入り口のドアの段窓の上段の窓の事を指す。採光目的の場合はFIX窓、排煙や通風目的の場合は開き窓が設置される

標準品、標準商品:

カタログ製品のこと。一般的な木造住宅では標準品を使用する事がほとんど。コストが安くや製作納期が短いため、妥協できないこだわりや要求がある以外は、出来る限り標準品を使用する事が望ましい

オーダー品、オーダー製品、オーダー対応、オーダーサッシ:

カタログに掲載が無い製品。またカタログの製作範囲をオーバーして作る規格外品のこと。メーカーと協議が必要で製作までの納期が長いことや、コストも大幅にUPする可能性が高いため、極力採用は避けたい

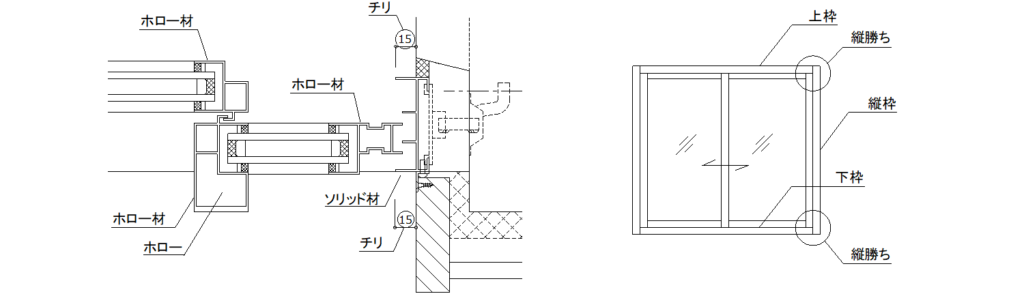

チリ:

建築用語で部材などの取合いにできる小さな段差のこと。建具工事でのチリは、室内のサッシ枠と額縁のチリ。もしくは外部躯体とサッシ枠のチリ(外チリ)を指す

ホロー、ソリッド:

アルミや樹脂形材の中空のことをホロー(hollow)と呼び、ホローを持つ形材をホロー材。ホローの無いものをソリッド(solid)

勝ち負け、縦勝ち、横勝ち:

枠や障子などの部材の4方接合部でどちらが伸びているかを表す表現。枠や障子は縦勝ちが標準的。下図の右は縦勝ち

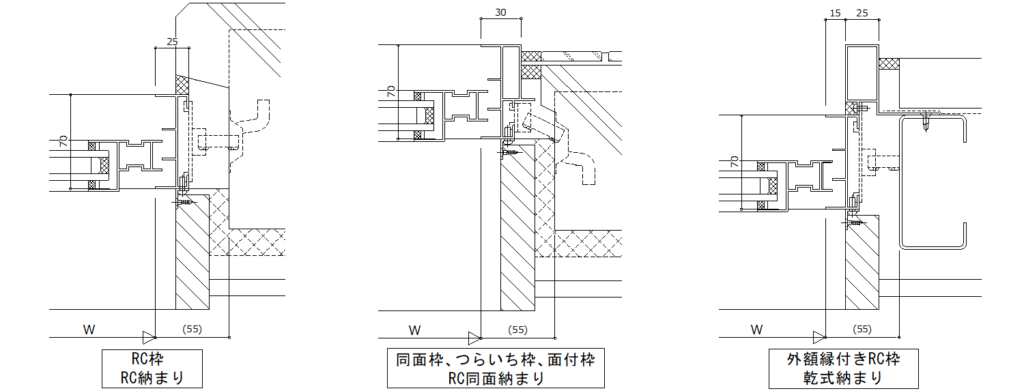

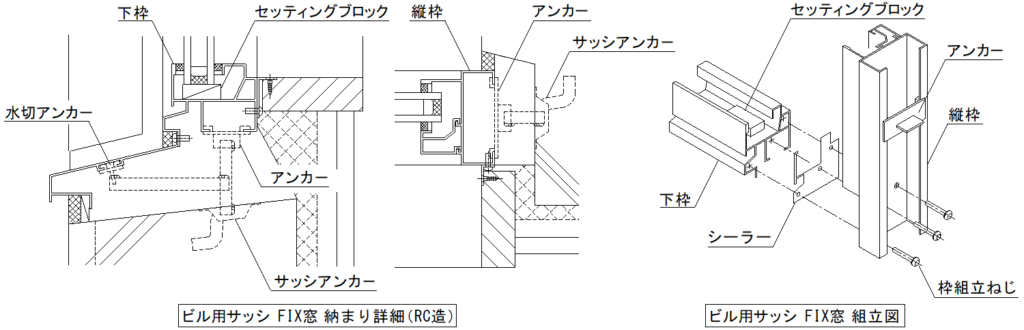

RC枠、RCサッシ:

鉄筋コンクリート造に取りつける専用のサッシをRCサッシやRC用サッシと呼ぶ。サッシ枠が、躯体との間で鉄筋溶接しモルタルを充填しやすい形状となっておりRC枠と呼ばれる

詳しくはこちら【解説】RC枠、ALC枠、同面枠、鉄骨枠の使い分け

同面枠、つらいち枠、面付枠、フラット枠、F枠:

外壁とサッシを同面で納めたい時に使用するサッシの枠形状のこと。RC造、ECP、サイディングなど外壁によらず様々な納まりで使用できるのが特徴

詳しくはこちら【解説】RC枠、ALC枠、同面枠、鉄骨枠の使い分け

乾式納まり、乾式工法:

サッシの固定方法の一種で、サッシ枠と躯体の間にモルタルを充填しない納まりのこと。S造で胴縁にサッシを固定するサイディング外壁の納まりや、ECP納まりなど

【納まり事例集】サッシS造サイディング納まり|標準図のポイント

【納まり事例集】サッシECP納まり|標準図のポイント

表面処理:

アルミサッシは陽極酸化複合皮膜が多い。スチールサッシは現場塗装や焼付塗装、樹脂サッシは樹脂が着色されているため表面処理はない

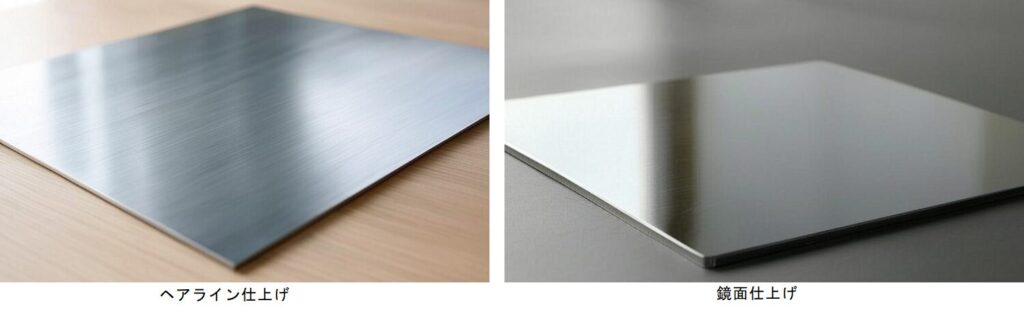

ヘアライン、ダイスマーク:

単一方向に細かい傷をつける表面処理方法。一般的に良く知られるステンレスのヘアラインは光沢を無くし高級感を出すために、研磨して加工する。一方、アルミ形材におけるヘアラインはダイスマークとも呼ばれ、形材を押出する時に出来る細い筋状の模様の事で、これは自然にできるため必ず入る。曲物など押出材でない材料は逆にダイスマークが無いマットな表面となるので、アルミ形材とアルミ曲物を一緒に使う時は表面処理の違いに注意が必要

鏡面仕上げ:

鏡面仕上げとは、ステンレスサッシで使用される表面を精密に研磨し輝きを持たせる加工法。滑らかな質感と反射性により、高級感がでる。サッシ以外でも建築物のデザインや装飾品、家庭用品など、幅広い用途で採用される加工技術

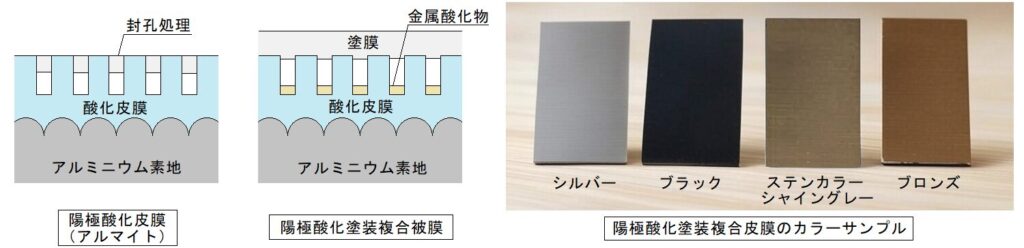

アルマイト、陽極酸化皮膜:

アルミニウムの表面処理の一種で、アルミの表面に酸化皮膜を生成し耐候性を向上させる仕上げ。現在、アルミサッシで採用される事はほぼ無い。建築業界でアルミサッシの表面処理をアルマイトと呼ぶ人が多いが、陽極酸化複合塗装皮膜と混同している。

陽極酸化複合皮膜、陽極酸化塗装複合皮膜:

アルミニウムの表面処理の一種で、アルマイト(陽極酸化皮膜)の上に、電解着色で塗膜(塗装膜)を乗せて耐候性を向上させる仕上げ。日本のアルミサッシのほとんどはこの表面処理で最も一般的。シルバー、ブラック、ステンカラー、ブロンズなどの色があり酸化皮膜の表面の孔(微細孔)の中に析出させる金属酸化物で色を変える

けんどん、いってこい:

ガラスや部材、パネルなどの施工方法の一種。開口サイズより大きな材料を入れる際に、左右(もしくは上下)どちらかの溝に一度深く差し込んだあとに、元の位置に戻す方法

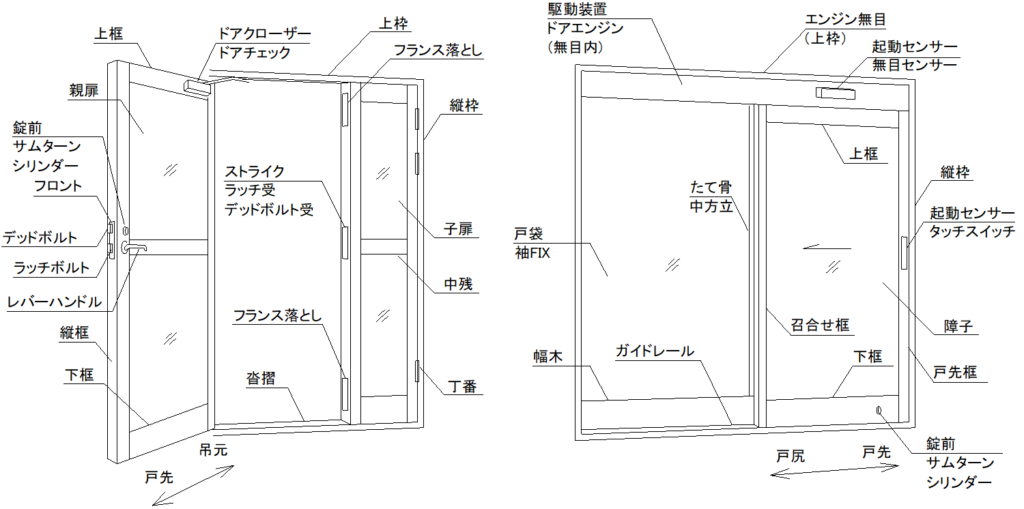

窓、ドアの部材名称

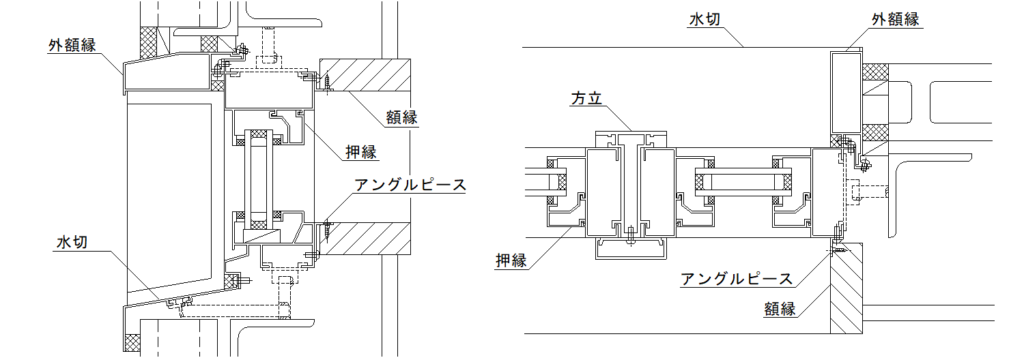

水切:

窓やドアの下枠の下部に設置され、雨水をうまく流し漏水を防ぐ付属部材。また雨水が壁面を伝ってできる汚垂れを防ぐ。材料は窓の下枠と同材料が基本。アルミサッシの場合はアルミ、スチールサッシの場合はスチール、ただし水切は断熱性能に影響が無いため、アルミ樹脂複合と樹脂の場合は、耐候性を重視してアルミ。また、掃き出し窓やドアなど人に踏まれる場所ではステンレスが採用される

額縁、膳板、下額縁、ペリカバー、ペリカウンター:

サッシやドアの室内側の枠周りに取付けられ、内装の仕上げとの納まり調整をする付属部材。材質は部屋の用途で使い分けられるが木、アルミ、スチールが一般的。下枠の額縁を特に膳板と呼ぶが、縦額縁や上額縁と区分けせずに単に額縁と呼ばれることも多い。オフィスのペリメーターゾーンに設置される金属製の下額縁を特にペリカバーやペリカウンターと呼ぶ

詳細はこちら【解説】サッシの額縁|種類と設計のポイント

外見切、見切縁、雨切材、外額縁:

サッシやドアの室外側の枠周りに取付けられ、外壁の仕上げとの納まり調整をする材料。アルミやスチールなどサッシやドア本体と同材料。基本は止水性を重視して横勝ちとなり、見切と枠との間は止水目的でシールを打設する

押縁:

ガラスを固定するための部材。アルミや樹脂サッシは篏合(はめあい)で固定、スチールやステンレスサッシはビスで固定

アングルピース、アングル、アンピ、AP:

L型の部材で、サッシ枠に取り付けられて木額縁(窓枠)を固定する役割を持つ。アルミサッシではアルミ製、アルミ樹脂複合サッシ、樹脂サッシでは樹脂製。L型の鉄製ブラケットのような部品もアングルピースと呼ぶので注意

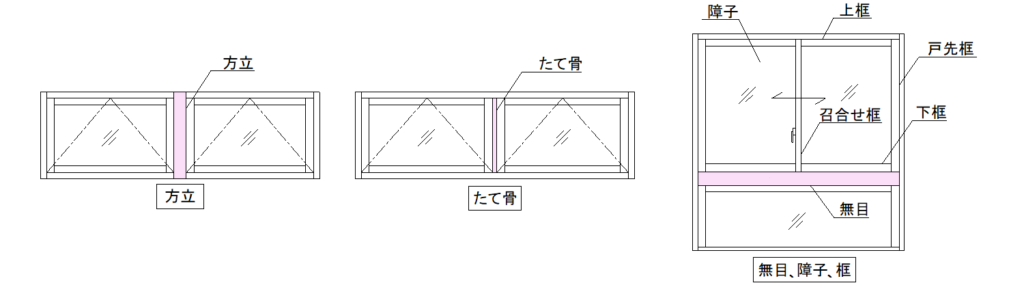

方立、連窓方立:

連窓で単窓同士をつなぐ柱のこと。窓やドアの枠を支える役割を持つため、H寸法が大きくなるとサイズも大きくなり太くなるのが特徴。詳細はこちら【解説】方立と無目の基本|標準納まりのポイント

たて骨、中骨:

上枠と下枠の間に取り付けられ、壁材と接しない部材のこと。方立に似ているが方立より安価でスリムになる。詳細はこちら【Q&A】「方立」と「たて骨」の違いを教えてください

無目、段窓無目:

段窓の間に設置される横材のこと。無目を設置することで、ガラス一枚のサイズが小さくなり構造的に安定しH寸法の高いプロポーションを実現できる。詳細はこちら【解説】方立と無目の基本|標準納まりのポイント

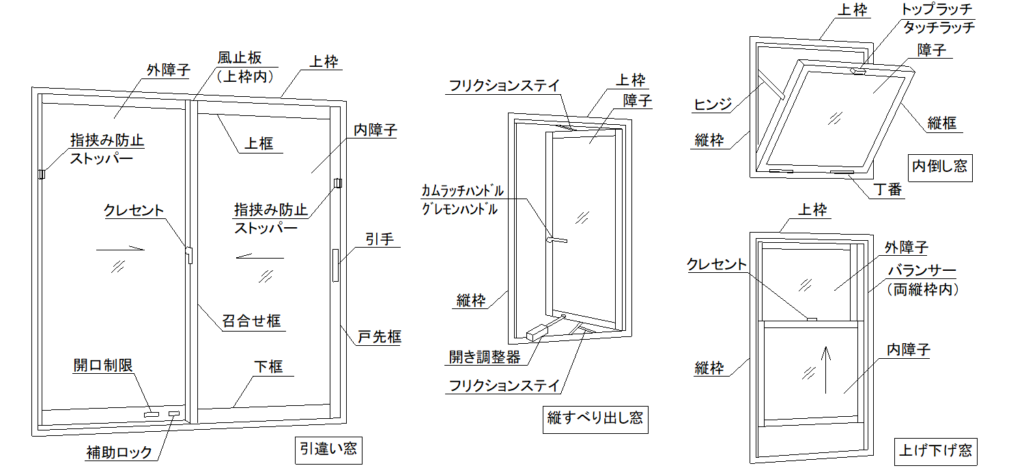

障子:

開き窓や引戸の可動部分のこと。戸のこと

框(かまち):

戸や障子を構成する四方のフレーム。左右は「縦框」、上辺は「上框(うわがまち)」、下辺は「下框」

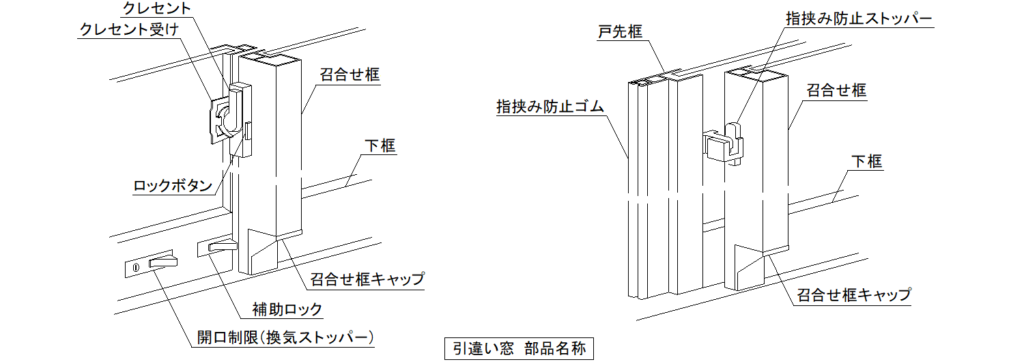

召合せ框:

縦框の中で、引違い窓や引戸の中央で重なる部材、また両開きドアの中央で合わさる部材

戸先框:

戸先側の障子を閉じた際に枠に接する縦框のこと。引き分けの建具においては中央で合わさる部材

網戸:

虫や鳥の侵入を防ぐ目的で、窓やドアに取り付けられるフレームにネットを張った建材。虫を防ぐ網戸を防虫網、鳥を防ぐ目の荒い網戸を防鳥網という。一般的によく見る引違い窓のスライディング網戸以外にも、ドアに使うアコーディオン網戸、開き網戸、高所で使用する固定網戸などがある。ネット種も用途や強度によって使い分ける必要がある

詳しくはこちら【解説】網戸の種類|全8種類の設計ポイントと応用事例

曲物:

金属板や板金を曲げて製作する複雑な形状の部品や部材のこと。曲物を製作する加工を「曲げ加工」や「ベンディング加工」と呼び、プレス加工の一種として広く利用される。サッシやドアで使用される曲げ加工は型曲げと呼ばれ、ダイ(下型)の上に金属板をセットし、パンチ(上型)で圧力を加えて曲げる。オーダー性が高い為、アルミの既製品形材で出来ないサイズのものを製作できる。またスチールドアやステンレスドアは、全て曲物の組み合わせで構成される

詳しくはこちら【解説】曲げ加工って何?曲物の設計のポイント

角出し曲げ、シカル曲げ(プレーナー加工):

曲げ加工の一種で金属板にV溝を掘るプレーナー加工(シカル加工)を施し曲げる加工である。外Rが小さくシャープな仕上りとなり、表面の白濁を防ぐが、価格が高くなる。建具ではやステンレス製建具でよく使用される

詳しくはこちら【解説】曲げ加工って何?曲物の設計のポイント

グライト、結露防止材:

パネルやガラリダクトの室内側に、結露防止の目的で吹き付けるバーミキュライト(ヒル石)を主とした材料。サッシやドアで使用する結露防止材は、ほとんどグライト工業のグライトのため、一般名称のように使用されるが商品名である。グライトは吸水性が高いため、外部側が外気に接するパネルの裏などに吹き付けるが、大抵厚みは3mm~5mm程度なので、断熱性能はあまり期待できない

窓、ドアの部品名称

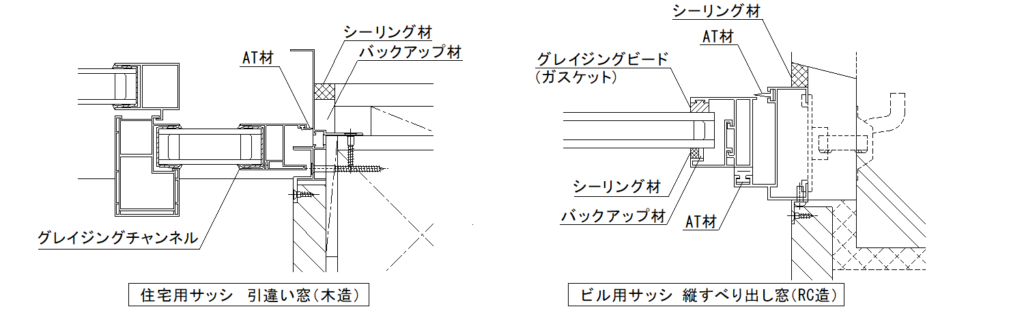

シーリング材、コーキング材、シール:

気密や水密を目的とするペースト状の材料。建具においては主に、枠と水切の隙間、枠と外壁の間に打設

【解説】サッシのシーリング材|種類・選び方のポイント

バッカー、バックアップ材:

シーリングを施工する際に使用するシール受けの材料。シール深さ調整と3面接着の防止の役割

グレイジングガスケット、グレイジングビード、グレイジングチャンネル:

枠や障子とガラスの目地に設置されるに定形シーリング材。シールよりも厚みを薄くできるため、同じガラス溝幅でも厚いガラスを施工できる。また柱前など現場でシール打設出来ない場合にも使用。グレイジングチャンネルは内外が一体のコの字型のガスケット

AT材、ATゴム、エアタイト材、気密材、気密ゴム:

一般ユーザーからはゴムやゴムパッチンと呼ばれる部品。枠と障子・扉の間に設置され、気密や水密性能を高める。材質はEPDMと呼ばれる黒いゴムが一般的で、窓の種類によって硬ためのゴムやスポンジ状のゴムもある

セッティングブロック:

下枠や下框のガラス開口内に設置される、ガラスの自重を支持するための黒い樹脂のブロック

シーラー、シーラー板、マットシーラー:

サッシの枠や障子の縦と横接合部の止水のために挟み込む1mm程度の薄いシート状のゴム材。縦横の部材の間に挟み込み枠組立ビスで締め付け潰すことで性能を発揮する定形のシーリング材の一種。鋼製建具の四方枠は溶接が基本でシーラーは使用しない

アンカー、サッシアンカー:

溶接で建具を固定する場合に枠にとりつける鉄製部品。枠の裏側見え隠れ部分にビス止めやクリップ固定で取付。躯体に埋込むアヒルアンカーはサッシアンカーと呼ぶ

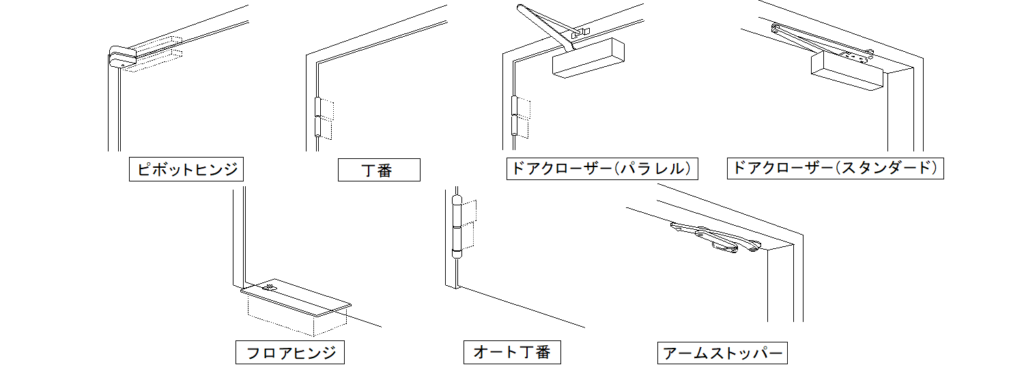

丁番:

開き窓や扉を支え、開閉を制御するステンレス製の金具。丁番が使用されるサッシは、外開き窓、突出し窓、外倒し窓など。基本的には外部側に露出するが、ドアでは丁番を隠す「隠し丁番」を使用することもある

裏板:

枠などの部材に部品を取り付けるために、見え隠れ部分に設置する鉄やステンレスの補強板。アルミサッシ枠の板厚は1~2mm、スチールドアの枠は1.2~1.6mmで非常に薄く、直接ビスを打っても力がかかると外れてしまうため

結露排水弁:

室内側の枠に溜まった結露水を外部に排水するための部品。枠にあけた穴から外気や雨水が逆流するのを防止する、逆流防止機能付きの樹脂製部品

窓、サッシの関連用語

はめ殺し窓、はめころし窓、FIX窓:

枠にガラスが入った開閉できない窓。コストが最も低い窓種のため、通風が必要のない場所で採用される。図面では姿図に「F」と記載されるか「→」などの開閉記号が無いことで見分ける

詳しくはこちら【完全保存版】窓種(開閉形式)全38種類を解説|特徴と技術情報

上げ下げ窓:

スライディングタイプの窓で、上下にスライドして開閉する。左右のスペースを取らずに開閉するため、狭い場所でも設置しやすい。ビルやオフィスではあまり採用されないが、住宅はよく使われる

詳しくはこちら【完全保存版】窓種(開閉形式)全38種類を解説|特徴と技術情報

ガラスブロック:

ガラスでできた厚みのあるブロックを並べて作られる窓。デザイン性で選択されるが、ブロック間には鉄筋があり防犯性が高く、目隠し、遮音性などの効果もある

詳しくはこちら【完全保存版】窓種(開閉形式)全38種類を解説|特徴と技術情報

ガラリ、がらり:

設備などの給排気目的で設置される、ルーバーや羽根を均等に配置したサッシ。ドアの下段に換気用として取付られることも多い。防火性能が必要な場合、スチール製ガラリに防火ダンパーを付けて羽根が閉じる可動タイプとする

詳しくはこちら【完全保存版】窓種(開閉形式)全38種類を解説|特徴と技術情報

クレセント、クレセント錠:

引違い窓、片引き窓、上げ下げ窓で使用される住宅で最もよく使用される錠。語源は三日月(crescent)。昔は金属製だったが、最近は樹脂製が主流。基本はロック付きで、利用者の開閉を制限する場合はキー付のクレセントを使用。防音サッシ用のグレモン型クレセントなど特殊な部品もある。防犯性はそれほど高く無いため、補助ロックをサッシの下框に取り付けることもできる

サブロック、補助ロック、補助錠:

引違い窓などの下框につけるクレセントの補助となる部品。ダブルロックで防犯性がアップするメーカーオプションの部品

換気ストッパー、開口制限ストッパー:

引違い窓や片引き窓で障子を少し開けた位置で固定するストッパー。下框に設置するメーカーオプションの部品。小さい子供などが外に出たり落下するのを防ぐ

指はさみ防止ストッパー、回転ストッパー:

引違い窓や片引き窓の障子を閉めるときに、指を挟む事故を防止するため枠と障子の間に設ける緩衝材部品。召合せ框に設置するタイプと、戸先設置のタイプがある。メーカーの安全対策オプション部品。保育園や幼稚園などの施設でよく使用される

指はさみ防止ゴム、緩衝ゴム:

引違い窓の障子の戸先に柔らかくて大きめのゴムを取り付けるメーカーの安全対策オプションの仕様。開きドアの吊元や、自動ドアの戸先にも設置するオプションがある。保育園や幼稚園、学校などの施設でよく使用される

框キャップ:

引違い窓の障子の縦框(戸先框、召合せ框)の上下を保護する樹脂のキャップ。召合せの下に付くキャップは框の結露水を拾って下枠のレールに流す役割もある

戸車:

引違い窓や片引き窓、引き戸の下框に付く車輪状の動作部品。障子の動きが悪かったり、重い場合に動きを調整できるように、戸車には調整機能が付いている。樹脂部品のため、使用頻度の高い場所では破損することもあり交換が必要となる。また、引違い窓の網戸の下にも同じく戸車が付く

引手、大型引手、ユニバーサルハンドル、レバレッジハンドル、サポートハンドル、アシスト引手・把手:

引違い窓や片引き窓、引き戸の戸先框に設置される引手の種類。通常の引手は船底タイプの堀込引手形状。大型引き手はU字型のハンドル形状。ユニバーサルハンドル、レバレッジハンドル、サポートハンドル、アシスト引手の4つは、てこの原理を利用し初動を軽くする補助付きのハンドルで、メーカーで呼び名は様々。高齢者などが利用する大きな戸で特に有効で、老人ホームなどでよく使用される

風止板:

引違い窓などの上枠に付く風の侵入を防ぐ部品。通常は見えないため、気にする事の無い部品だが、風の音鳴りが酷い場合に風止板を調整や交換すると効果がある重要な部品

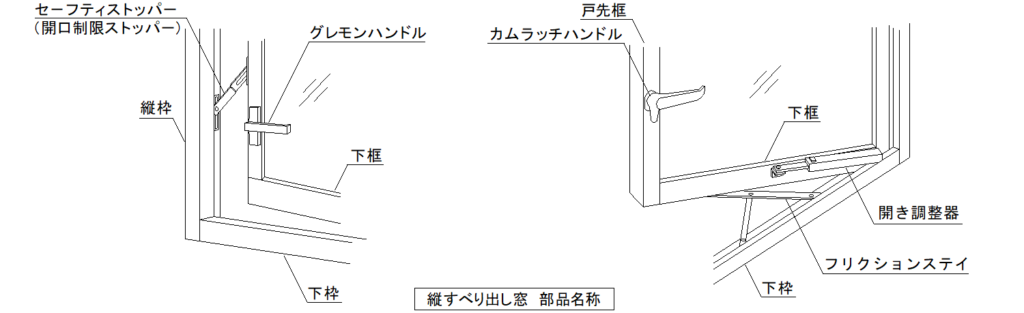

カムラッチハンドル:

サイズの小さな窓に付くハンドル。開き窓のハンドルの中でも窓を閉じるときに固定部品が1点のみのもの。ぱっと見では、窓のグレモンハンドルと見分けが付けづらい

グレモンハンドル(窓):

比較的サイズの大きな窓に付くハンドル。開き窓のハンドルの中でも窓を閉じるときに固定部品が多点のもの。気密や水密性能を上げる場合に使用される。カムラッチハンドルとほとんど見た目が変わらずぱっと見わからない。グレモンハンドルかカムラッチハンドルどちらを選択するかは、サッシの種類やサイズで制定されるためメーカーにお任せで構わない。

ドアのグレモンハンドル、グレモン錠の解説はこちら

セーフティストッパー、換気ストッパー、小開口ストッパー:

開き窓の開き角度を制限する部品。約100mmに設定され子供が外に落ちないようにするために使用される。窓の有効開口面積に影響するため、排煙窓に利用する場合は注意が必要

セーフティストッパー使用時の排煙計算の注意事項はこちら【Q&A】サッシの有効開口寸法の押さえはどこ?

開き調整器、調整器:

開き窓を一定の角度で止めたい時に、使用する開口制限用の部品。標準では30°、60°、90°など止まる設定となっている。外開き窓は開き調整器が無いと開いた所で止まらないが、縦すべり出し窓はフリクションステイの摩擦で任意の位置で止まるため、調整器無しでも通常使用は問題ない

フリクションステイ、シックスバーヒンジ、ホイトコ:

縦すべり出し窓の上下枠、横すべり出し窓の両縦枠に設置される窓の可動部品。縦すべり出し窓の特徴として、戸尻側も少し開き室内から窓ガラスの清掃が出来るが、これはフリクションステイの特殊な軌道のため

トップラッチ、タッチラッチ:

外倒し窓や内倒し窓を開放するのロック部品。上枠と上框の位置に設置され、手で操作する事で窓を開くことができる。トップラッチは、ラッチを前に引いて操作するタイプで、タッチラッチはボタン状の部品を押す

排煙錠:

高所の排煙窓を開放する部品。ワイヤーに付いた取手を引くと窓が開き、閉めるときはフック棒などを使用し手動で操作する。またボールチェーン仕様で、閉める操作も可能な部品もある。火災時に使用される排煙装置のため、窓から垂れ下がるワイヤーの取っ手はは床から80cm~150cmの高さに設置される

排煙オペレーター:

高所の排煙窓をフロアから操作するための部品。ワンタッチで開放出来て、ハンドルを回して閉めることができ操作性が良く、電動オペレーターも選択可。排煙錠の上位互換の位置付け。よっぽどコストを削りたい時以外は排煙オペレーターを使用。住宅では排煙オペレーターを使用するほどでも無いので、排煙錠を使用する事も多い

排煙窓について詳しくはこちらも参照ください【完全保存版】窓の種類(開閉形式)38種類の特徴を解説

オペレーター部品、排煙金物:

排煙窓関連の部品の総称。サッシ枠に設置されるダンパーや滑車、窓の開閉を制御するワイヤーの事

バランサー、スパイラルバランサー、ワイヤーバランサー:

上げ下げ窓の障子の自由落下を防止し、任意の位置で止めるために枠に設置された部品。ワイヤータイプもあるがスパイラルタイプが主流。消耗品のため、約10年で交換が必要。上げ下げ窓の障子がギロチンのように落ちる事故もあるためメンテナンス必須

ドア・扉の関連用語

【解説】ドア全12種類を解説|特徴と設計のポイント はこちらもお読みください

AD(エーデー)、アルミ製ドア:

アルミ製ドアの略で、フラッシュタイプ、框ガラスタイプなど様々な意匠が出来て安価。防火設備としては20分耐火までしか出来ないため、特防の場合はSDとなる。また、サイズが大きいと製作出来ない場合が多い

SD(エスデー)、鋼製ドア:

スチールドアの略で、フラッシュタイプ、框ガラスタイプ、防音ドア、防火戸など様々な製品が出来て、比較的安価で製作サイズも大きく出来る為。一般的に出入り口のドアとして広く使用される

詳しくはこちら【完全保存版】SD(スチールドア)の基礎知識

親子ドア:

両開きドアで左右のドアのサイズが異なるものを指す。大きい扉(親扉)が通常使いで、小さい扉(子扉)は物品の搬入時などに開けて使用することが多い

親扉:

親子ドア(親子開きドア)で、普段から使用する大きい方の扉のこと。通常ハンドルと錠前が付く

子扉:

親子ドア(親子開きドア)で、通常使用しない小さい方の扉のこと。物品の搬入時などに開くが通常は固定されていることが多い。ハンドルは付かないが、子扉が大きな時は回らないハンドルを取手として取付る事も可能

吊元:

開きドアの回転軸側、丁番が付く側。戸先の反対側

戸先:

開きドアの回転軸側の逆、ハンドルが付く側。吊元の反対側

中桟:

障子や扉の横方向の部材のこと。ガラスを2枚に分ける事ができ、よく使われる事例は下段のみをすりガラスやパネルにする。また、下段はガラリとし通風機能を持たせるなど。無目は同じく横方向の部材だが、枠を構成する材料の事で中残とは異なる

沓摺(くつずり):

ドアの下枠のこと。通常、ステンレス製が多い

相じゃくり:

一般的には部材の継手で両方の部材を半分切り欠いてつなぎ合わせること。建具においては、両開きドアの扉の戸先の形状を指す

フランス落し:

両開きドア、親子開きドアの子扉側を固定する金具。上げ落しも同義

グレモン錠:

防音ドアに使用される、強力なロック機能とハンドルが一体となったレバーハンドルの一種。通常のレバーハンドルよりも大きく、操作に連動して縦のロッド部品が動き、上下の枠に扉を強固に固定され気密性が向上する。グレモンハンドルが付くドアは、パーフェクトエアタイトドア(PAT)と呼ばれる

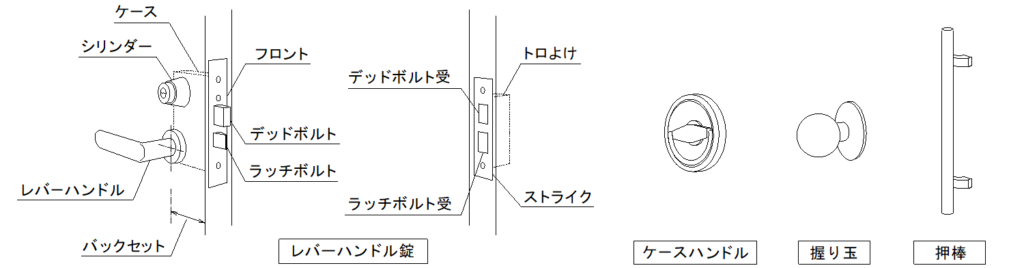

押板、押棒、引手:

開きドアの扉や框につく操作把手。基本はユニオンなどメーカー品から選ぶが、商品によってはサッシメーカー制定品で選択できないこともある。ジュケンというユニオンより安いメーカーがあるのでコストダウンに利用できる

レバーハンドル、レバーハンドル錠:

レバーハンドルはドアの扉の戸先に付く開閉操作の持ち手で、閉鎖時のロック機能付きのハンドル。一般的にドアの取っ手で一番多く見る形状のものがこれ。レバーハンドル錠はレバーハンドルに更に錠前が一体になった部品。美和ロックのLA錠が代表的な商品

ケースハンドル:

レバーハンドルに比べて、フラットな形状の操作部品。通常使用しない扉、特に常開防火戸や点検口などでよく使用される

錠前:

扉についた鍵の丸い鍵の差し込み口。大きく4種類に分かれる

「サムターン」・・・室内側につける手で回して操作するタイプ

「シリンダー」・・・外部側につける鍵で回して操作するタイプ

「表示錠」・・・トイレなどで使用する操作は出来ないが鍵の開閉状態がわかるタイプ

「空錠」・・・操作ができないタイプ。将来的にドアの運用方法が変わった時にサムターンやシリンダーに変更するための空の錠前

デッドボルト:

錠前を閉めるとき、扉の側面から突き出る短い棒状の金属の部品で、枠側の穴(ストライク)に入りドアが施錠される

ラッチボルト:

ハンドルを回すと出入りする扉の側面から突き出る短い爪形の部品で、枠側に掛かる事でドアが固定される

ストライク:

デッドボルトとラッチボルトを受けるための船底型の部品。片開きドアでは戸先側の縦枠に、両開きドアでは子扉側の戸先框に付く

フロアヒンジ(FH):

自由開きドアを自動で閉める床に埋め込む露出しないタイプの駆動装置。自由開きドアは内外両方に開くため、下枠がフラットで気密水密は無い。フロアヒンジドアについて詳しくはこちら【解説】ドアの全10種類を解説|特徴と設計のポイント

オートヒンジ(AH)、オート丁番:

開きドアを自動で閉める装置。丁番形状で内部に閉鎖装置が仕込まれており、通常の丁番に比べかなり大きい。使用すればドアクローザーは不要。エクステリアなど上枠のないドアでよく使用される

ピボットヒンジ(PH)、軸吊ヒンジ:

ドアの開き金物の一種、機能は丁番と同様。上枠と下枠のみに設置されるため丁番より意匠性に優れる。フロアヒンジと異なり自動閉鎖機能は有さない

ドアクローザー(DC)、ドアチェック:

ドアを閉鎖する装置で最もポピュラーな部品。選択のポイントは3点。外開きで室内側に設置する「パラレルタイプ」と外側に設置する「スタンダードタイプ」がある。2点目は、扉が開いた所で止まる「ストップ付き(S付)」と「ストップ無し」がある。3点目は強風で扉が急に開かないように煽り止め機能の「バックチェック」付きと、無しがある。サイズは扉重量から決定されるが、色は選択可能

コンシールドドアクローザー:

ドアクローザーの一種で部品本体を枠と扉の中に隠蔽する。ホテルの居室の扉などでよく使用される。隠蔽のために扉を切欠くため、枠形状に注意が必要。また通常のドアクローザーより、スピードや締まり具合の調整が難しい

アームストッパー:

ドアを開いた状態で固定する部品。取りつく場所は扉の上部でドアクローザーと同じ位置。ドアクローザーの自閉機能が無い安価版という位置付け。通常使用しないメンテナンス扉などで使用する

順位調整器:

両開きドアで左右の扉を同時に閉める際に、扉が閉まる順序を制御する部品。上枠の中央に設置し内観に露出。通常、防火戸に使用し火災時に扉が不完全に締まる事を防止する

レリーズ、電磁レリーズ:

常開防火扉に使用され、扉を開放したまま保持し、火災時に煙感連動で保持を解除する部品。建具工事外でレリーズ裏板まで建具工事の場合が多い

ヒューズ、温度ヒューズ:

火災時の温度上昇により、ヒューズメタルが溶断され扉を自動的に閉鎖する。約70度で作動する

引戸クローザー:

上吊りの引戸を閉める装置。引戸クローザーを使用するドアを、半自動引戸と呼ぶこともある

吊車、戸車:

上吊りの引戸を可動させるための動作部品。上枠内部に仕込まれたレールの上を滑る

ガイドレール:

上吊りの引戸や自動ドアの下枠のこと。扉の可動方向に溝があり、その間を扉の下部についた振れ止め材がスライドして動く

ガイドローラー:

上吊りの引戸や自動ドアの下部に取り付けられ、扉の下部の振れを防ぐローラーの付いた部品

駆動装置(引戸クローザーの):

引戸クローザーの閉鎖機能の動力部分。これを外しても手動のハンガー引戸としては利用できる

制動装置:

上吊り引戸が最後閉まりきる瞬間にスピードがゆっくりになる機能を持つ装置

エンジン装置:

自動ドア(オートドア)の扉を動かすためのドアの上枠(無目)に内蔵された駆動装置。駆動モーター、プーリー、ハンガー滑車、コントローラー、電源スイッチなどの装置や部品をまとめた総称

両面フラッシュドア、片面フラッシュドア:

内外ともに化粧面のある扉を有するドアが「両面フラッシュドア」。扉は力骨や面材で構成され強度を保持している。逆に面材が片面のみものを片面フラッシュと呼ぶ。コストが安いため、内部側が人の目に触れないメンテナンス扉やガスチャンバーなどで採用される

ガスチャンバー、メーターボックス:

マンションやアパートのガス、電気メーターなどを納めるスチール製建具。片面フラッシュドア

50音順 検索

用語をクリックで解説にジャンプします

あ行

相じゃくり

上げ下げ窓

雨切材

網戸

アームストッパー

RC枠、RCサッシ

アルマイト、陽極酸化皮膜

アンカー、サッシアンカー

アングルピース、アンピ

いってこい

裏板

内窓

AD(エーデー)

SD(エスデー)、スチールドア

AT材、エアタイト材、気密材

エンジン装置

エントランスサッシ、フロントサッシ

押板、押棒、引手

押縁

オーダー品、オーダー対応

オートヒンジ(OH)

オペレーター部品、排煙金物

親子ドア

親扉

か行

開口制限ストッパー

ガイドレール

ガイドローラー

隠し框

額縁

風止板

ガスチャンバー、メーターボックス

勝ち負け、縦勝、横勝

角出し曲げ

カバー工法

框(かまち)

框キャップ

カムラッチハンドル

ガラスブロック

ガラリ

換気ストッパー

乾式納まり、乾式工法

鏡面仕上げ

沓摺(くつずり)

駆動装置(引戸クローザー)

グレイジングガスケット、ビード

クレセント、クレセント錠

グライト吹付

グレモンハンドル

グレモン錠

ケースハンドル

結露排水弁

玄関ドア

けんどん

子扉

コンシールドドアクローザー

さ行

サッシ

サッシ図、建具図

サブロック、補助ロック

シーラー、マットシーラー

シーリング、コーキング、シール

障子

錠前

順位調整器

制動装置

セッティングブロック

セーフティストッパー

膳板、下額縁、ペリカバー

た行

たて骨、中骨

建具

単窓

段窓

チリ

丁番

超連窓

吊車、戸車

吊元

デッドボルト

ドア

ドアクローサー(DC)

同面枠、つらいち枠

戸車

戸先

戸先框

トップラッチ、タッチラッチ

ここに無い用語はサイト右上の「サイト内検索」も利用してみてください

コメント