この記事ではそれぞれの窓の種類の特徴と技術情報をまとめています。引違いを採用する時の注意点や、外開き窓と縦すべり出し窓のように似た窓の使い分け方などを、初心者向けにわかりやすく解説しています。

こんな方におすすめの記事です。

- 窓種の選び方で悩んでいる方

- 似ている窓の違いが分からない方

- 納まりの細かいチェックをするために、窓の詳細情報が必要な建築関係者 など

窓の種類(窓種)とは?

「窓の種類」「窓種」とは窓の開閉方式のことで、建物や部屋のデザイン、機能、使用目的に合わせて選びます。

似た窓種も多いため、それぞれの特徴を正しく理解し、使用しやすさや後のトラブル防止に繋げてください。

窓の種類・窓種(開閉方式)全種類を紹介

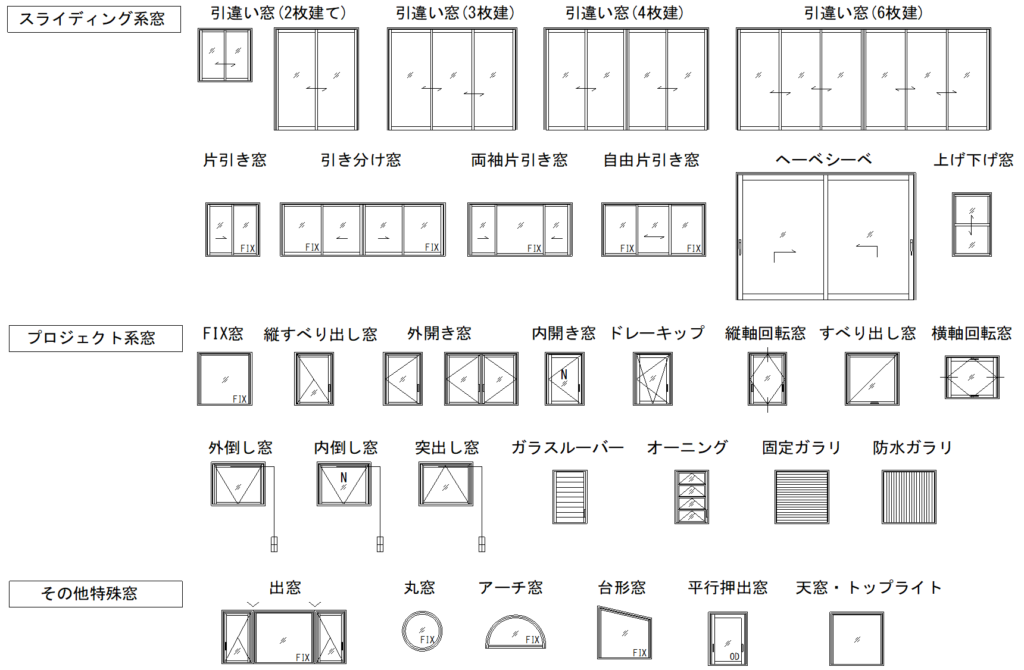

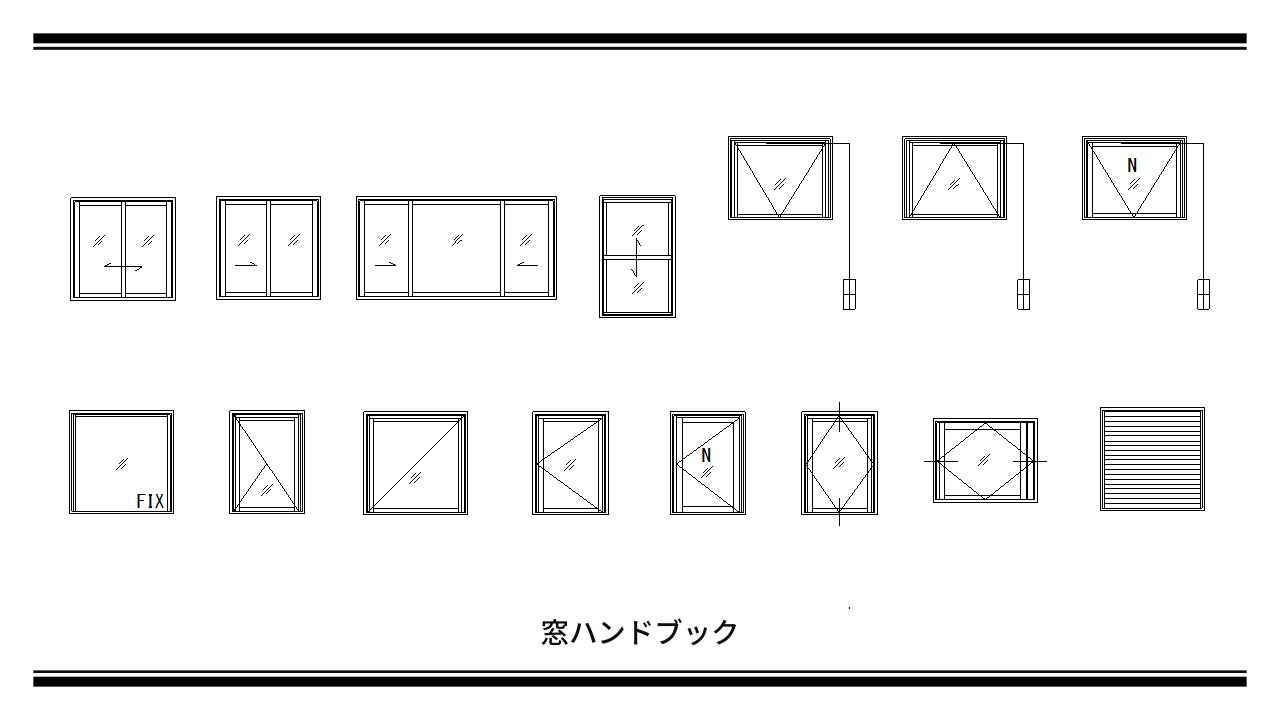

窓の種類・窓種のカテゴリ分けは、サッシメーカーによって多少異なりますが、一般的に以下の通りです。

| 窓の種類(窓種)のカテゴリ | 特徴 | 代表的な窓種 |

|---|---|---|

| スライディング系窓 | レールを滑る形式 | 引違い窓、片引き窓、引き分け窓、両袖片引き窓、自由片引き窓、ヘーベシーベ、上げ下げ窓 |

| プロジェクト系窓 | スライディング系以外の総称 | ①FIX窓・はめころし窓 ②スイング系窓・開き系窓 縦すべり出し窓、すべり出し窓、外開き窓、軸回転窓、外倒し窓、突出し窓、内倒し窓 ③ルーバー系窓 ガラリ、防水ガラリ、ガラスルーバー、オーニング |

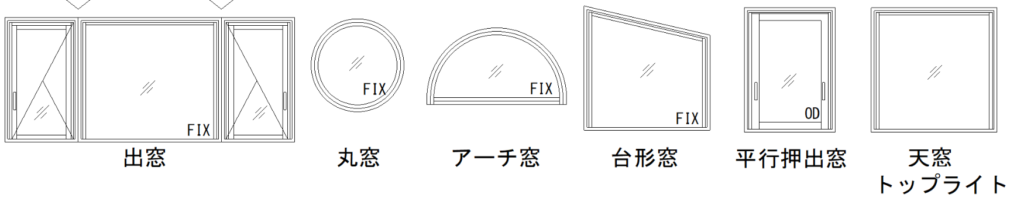

| その他特殊な窓 | 他に該当しない窓種 ※プロジェクト系に統一される事もある | 出窓、丸窓、アーチ窓、台形窓、平行押出窓、天窓・トップライト |

| ドア系 ※解説はこちらドア全10種類を解説 | 出入り口に使われる建具の総称 | 丁番ドア、ピポットヒンジドア、フロアヒンジドア、折りたたみ戸、自動ドア、引戸 |

簡易な姿図(開閉表示記号)一覧はこちら 建具(窓・ドア)の図面記号一覧

スライディング系窓

引違い窓(2枚建て)

特徴の要約

- 2枚の障子が横にスライドする窓

- 最も流通量が多く安価、樹脂窓やアルミ樹脂複合窓でも必ずラインナップされる

- 外部網戸による眺望の悪さと意匠性の低さがデメリット

特徴の補足

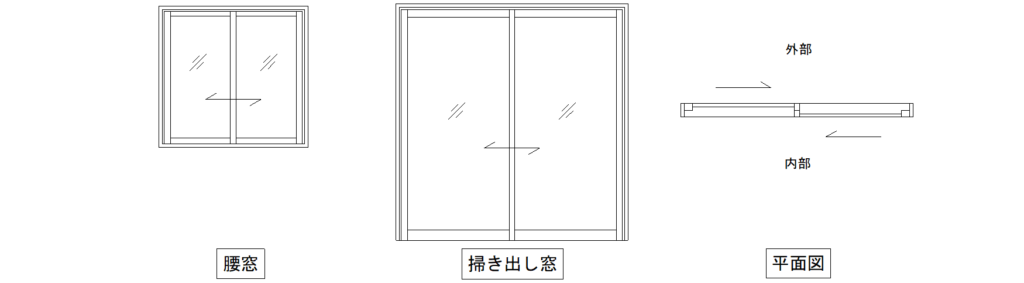

上下枠のレールに沿って2枚の障子が左右にスライドして開閉する窓。ベランダへの出入り口など設置されるような高さの大きな引違い窓を「掃き出し窓」と呼びます。

くわしくはこちらをどうぞ【Q&A】「掃き出し窓」と「腰窓」の違いは?下枠は同じ?

日本の伝統的な住宅で引戸が一般的だったため、現在も最も使用されている窓種が引違い窓です。流通量が多い為ため価格も安い傾向にあります。逆に海外では開き窓が主流です。開き窓に比べたメリットは、ブラインドや面格子、雨戸と合わせて使いやすい点です。

デメリットは、外部にスライディング網戸が設置され眺望が悪く、外観の意匠性が劣る点です。またレールの掃除の手間もあります。

技術情報と設計施工の注意点

まず「有効開口」について、窓の半分が開くイメージですが、有効開口は1/2以下となります。障子が完全に開くと手を掛ける場所がなくなるため引残しが設定され、有効開口は約1/2W-100となります。また、平米単価は安いですが、換気の有効面積が約1/2のため、100%有効面積となる開き窓と比較するときは注意が必要です。【Q&A】サッシの有効開口寸法の押さえはどこ?

次に性能面で、開き窓に比べ、構造的に気密性、遮音性能が低い傾向にあります。開き窓と同等の遮音性能を確保する場合コストアップとなります。

また、よくあるトラブルとして、サイズが大きな場合の操作の重さがあります。ガラス重量を軽くするために、建築図の厚みをそのまま採用せず遮音性に問題が無い範囲でガラスを薄くしてください。JIS規定は開閉力50N以下ですが、実際50Nはかなり重く感じます。

例)W=2200、H=2400、ガラスFL6+A12+FL6の場合 ガラス+障子で約85KG

サイズが大きい場合の対策

- ガラスを強化ガラスに変える

- レバレッジハンドルなど、初動を軽くする部品を設定

- 割付の偏芯した片引き窓に変更、可動障子を小さくする

- 3枚建てや4枚建てに変更

- 大型専用の引戸であるヘーベシーベを採用

次にオプション部品についてです。引違い窓には安全性や操作性に配慮部品が多いです。代表的な部品は

- レバレッジハンドル、サポートハンドル、アシスト引手:開く初動を軽くする、てこの原理を利用した引手

- 指はさみ防止ストッパー、回転ストッパー:閉めるとき指はさみ事故を防止する部品

- 指はさみケガ防止ゴム:戸先と枠に付く柔らかい緩衝ゴム

- 換気小窓、換気框:障子に設置できる小窓

- 換気ストッパー、開口制限ストッパー:開く量を調整し、子供の出入りを制限

- ウォーキング、ノンレール、フラット仕様:段差のないフラットな下枠、外部がデッキの納まりで使用

- 消防が進入のとき、ガラス粉砕をせずにクレセントを外せる部品

最後に意匠的に外部網戸をやめたい場合は、室内側にスライディング網戸を設置できる商品もあります。また片引きに変更すれば、収納網戸やロール網戸とする事も可能です。

【解説】網戸の種類|全8種類の設計ポイントと応用事例

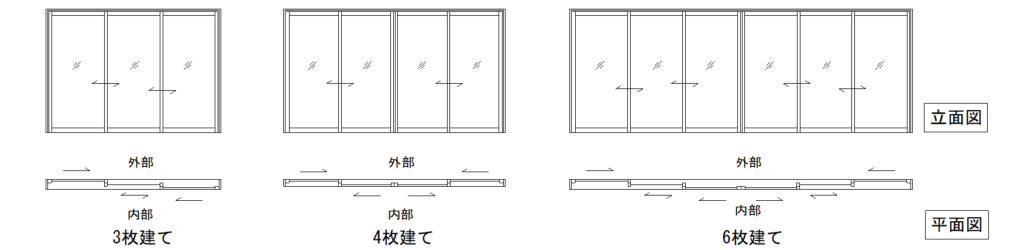

引違い窓(3枚建て、4枚建て、6枚建て)

特徴の要約

- 基本的な特徴や注意点は2枚建てと共通

- 3枚建て、6枚建ては約2/3が開くため開放感があるが、住宅サッシや樹脂窓には設定が無い

技術情報と設計施工の注意点

3枚建て、6枚建てはレールが3本で枠は100見込となります。

4枚建て、6枚建てはスパンが5~6m飛ぶW寸法となることも多いです。欄間を設置する時は無目の強度が持たず、鉄骨を通す場合もあります。

有効開口は引残しを考慮しますので、3枚建ては2/3W-100~150mm程度となります。

また全開放時は約2/3開きますが、外部スライディング網戸が1枚なら、網戸使用時は1/3しか開放できません。逆に網戸を2枚設置すると全開放して網戸を使用できますが眺望は悪くなります。

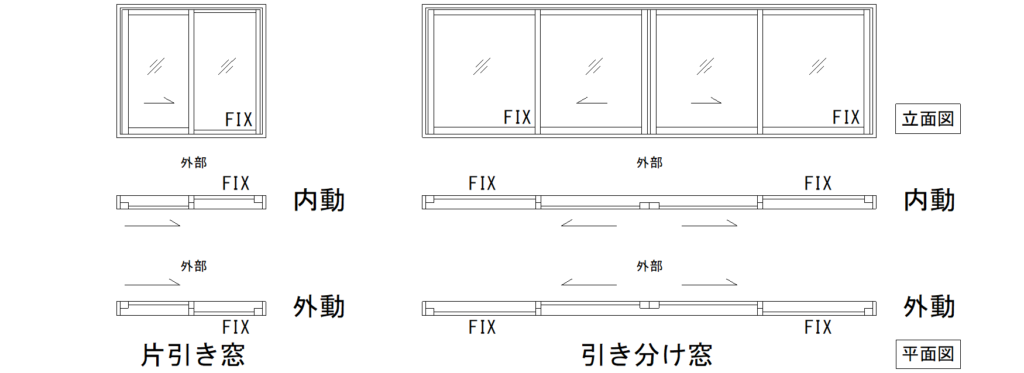

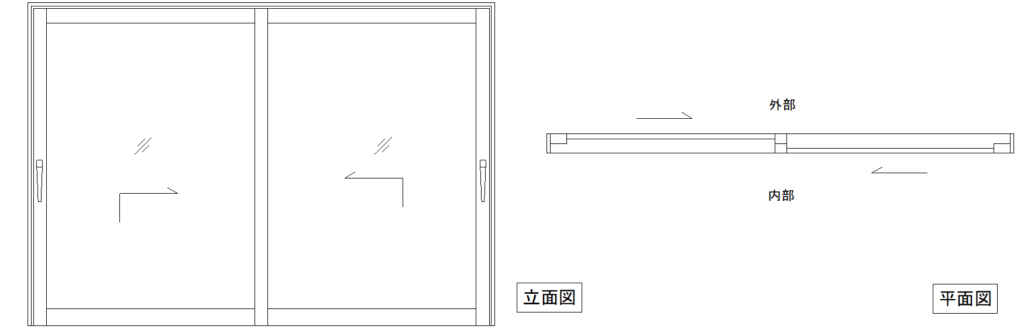

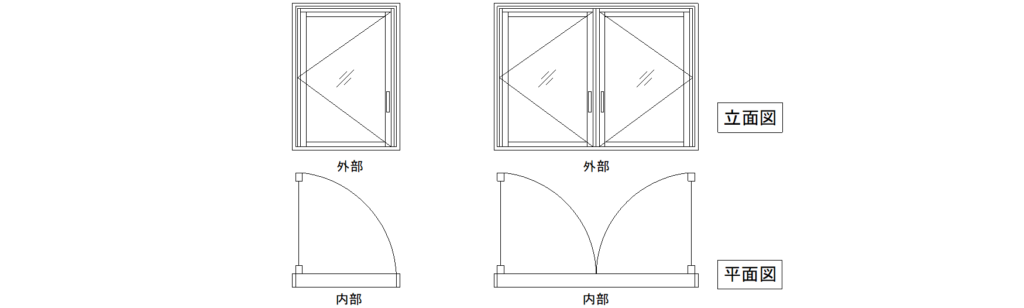

片引き窓、引き分け窓

特徴の要約

- 引違い窓の一種で片側の障子のみ動くタイプ。基本的な特徴は引違い窓と共通

- 片側が固定されるため、室内に家具や外部に室外機などを配置できる

- 障子の割付を偏心させることが可能。固定側の幅を大きくすると、眺望の良い窓に

技術情報と設計施工の注意点

引違い窓と似た窓ですが、以下のメリットで片引き窓を選択します

- 引違い窓では出来ない大きなサイズが製作可能。例えばWが3000程度の場合にFIX側W=2000、可動障子Ws=1000

- 利用者の使用方向を制限したい場合

- 外観意匠的に外部網戸を中止したい場合。召合せが固定されるため、室内に収納網戸設置が可能

- 召合せ框が固定され、戸先側額縁との間に手摺設置が可能。引違い窓だとサッシ幅の手摺が必要

- 上記と同様の特徴を利用し、室内側に防火内窓をサッシの半分だけ設置など特殊な対応が可能

- FIX側の障子は見付が細い。ただ逆に可動障子と見付が揃わない

- カタログ上の性能に差は無いが、片引き窓の方が引違い窓よりも気密性能は高い

- FIX窓がある為、連窓で方立を無くす事が可能な場合もある(枠ジョイント連窓)

【解説】網戸の種類|全8種類の設計ポイントと応用事例

逆にデメリットは、

- 引違い窓よりコストが高い

- 室内からの外部のガラス清掃が難しい

また、片引き窓で考える点は、障子の「内動」「外動」です。内動は室内側の障子が動くため、室内側の家具などの設置に気を使う必要が有り、外動は逆です。また外動は、網戸の縦框と障子の召合せ框の位置がズレることがあり、外観意匠が良くないです。同一商品でもガラス溝幅違いや、指はさみ防止など仕様でズレる事があります。また、外動は半開で使用すると網戸から虫が入りやすい等デメリットがあり、個人的には、特に指示が無ければ内動を提案します。

三協は外動がメイン、YKKAPは内動がメイン、LIXILは同程度(カタログのバリエーション数より判断)。

もともと自由片引き窓を「バイパス窓」と呼びますが、片引き窓の総称として呼ぶ方も多いです。

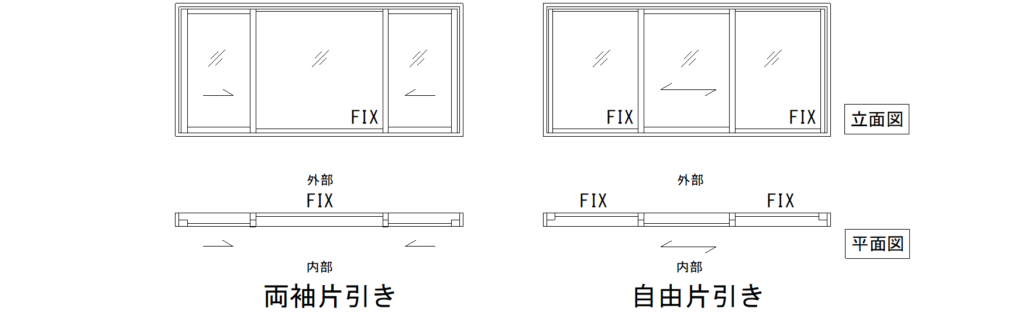

両袖片引き、自由片引き(バイパス窓)

特徴の要約

- 片引き窓の一種で両袖窓2枚が動くものが「両袖片引き窓」、中央障子1枚が動くものが「自由片引き窓」

- 可動する位置の違いのみなので特徴は引違い窓、片引き窓と同様

技術情報と設計施工の注意点

障子Wを均等3分割のにする時「両袖片引き窓」は注意が必要です。両袖の障子を同時に開放した時の障子同士の衝突を防止する開口制限があり、障子の半分しか開かない窓となります。障子を全開放したいなら中央のFIX部を障子の2倍以上とするか、3枚建てへ変更してください。

自由片引き窓は「バイパス窓、バイパスサッシ」とも呼ばれます。

ヘーベシーベ

特徴の要約

- 大型の引違い窓(引戸)の事、引違い窓が最大製作幅約2.5mだが、約4mで製作ができる

- ドイツ製の大型ハンドルを回すと、障子が数センチ浮き上がる

- 高価で一般の住宅サッシにはラインナップが無く、ビル用のアルミサッシや木製サッシとなる

技術情報と設計施工の注意点

2枚建ての製作最大サイズが約W4000、H3000、障子重量約250kgまで可能です。ハンドルを回すと障子が少し浮き上がり、枠と障子の間にクリアランスが出来て気密ゴムの干渉が無くなり、サイズの割に軽い操作でスライドします。日本で販売されているヘーベシーベはどの建具業者も部品がドイツ製のため、似たような製作範囲です。3枚建て、4枚建て、6枚建てなどもメーカーによってラインナップがあり、高級ホテルで利用されるような超大開口が実現します。

また、コストが引違い窓よりはるかに高い事はもちろんですが、メンテナンスのコストも高いため採用には注意が必要です。動かなくなったヘーベシーベが放置されている建物をたまに見かけます。

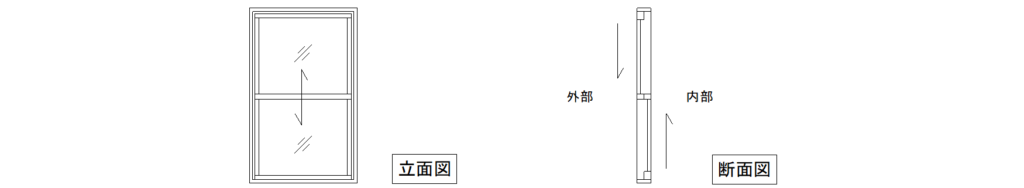

上げ下げ窓

特徴の要約

- 上下にスライドして開閉する窓。左右のスペースを取らずに開閉できるため、狭い場所でも設置しやすい

- ビルやオフィスではほとんど採用されないが、住宅はよく使われる。タイプが2種類あり、上下の障子が同時に動く連動ワイヤータイプ、それぞれ障子が個別で動くバランサータイプだが、バランサータイプが主流。

- 海外では開き窓と並びよく見かけるデザイン

技術情報と設計施工の注意点

採用にあたり最も注意すべき点は、上げ下げ窓は事故が多いという点です。障子が自由な位置でストップできるように、縦枠と障子の縦框の間にバランサー(スパイラルバランサー)という消耗部品が入ります。採用の際はサッシメーカーが提示する交換目安を建物管理者や使用者に適切に伝えてください。非住宅物件では給食センターなどで良く採用されますが、毎日の開け閉め回数も多い為、特に注意が必要でしょう。

プロジェクト系窓

FIX窓(はめ殺し窓)

特徴の要約

- 開閉機能を持たない固定された窓。フレームとガラスのみで構成

- 換気ではなく採光や景観の目的。住宅では、天井近くや階段の踊り場、廊下で使用が多い

- デザイン性が高いため、非住宅では建築物の外観を美しく見せる目的で多用される

技術情報と設計施工の注意点

製作範囲も広く、多角や台形もできる自由度の高い窓種で、外観意匠に影響するため使用頻度も多いです。

通常、可動窓はガラスを室内側から交換する商品が多いです。しかし、柱前など可動窓が選択できない部分でFIX窓が活躍しますので、FIX窓には内押縁と外押縁タイプがあります。

風景を絵画のように切り取る窓という意味の「ピクチャーウインドウ」という言葉があります。製品の特長で言うと、サイズが大きくて枠がシャープなサッシと表現ができます。

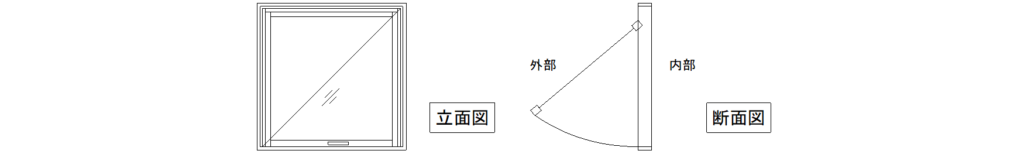

縦すべり出し窓

特徴の要約

- プロジェクト系の開閉窓で一番よく使われる窓種

- 上下枠に付いた開閉部品で障子が回転するように開く為、吊元側も少し開放し室内から窓掃除が可能

- 幅の細い窓ではオペレーターハンドルタイプもよく選ばれる

技術情報と設計施工の注意点

似た窓の「外開き窓」に比べメリットが多い為、現在の主流となっています。

- 開き部品のフリクションステイが上下枠と障子の間に隠蔽される。外開き窓は外部から丁番が見える製品がある

- フリクションステイが回転しながら動くため、吊元側が100mm程開く。外開き窓は丁番の為、吊元は開かない

- フリクションステイは少し摩擦の効く部品で、任意の位置で止めることが可能(但し風のあおりには注意)。外開き窓は丁番で障子が軽く動くため、開いた状態で固定するには必ず調整器が必要

- また同様にフリクションステイは摩擦があり、開く時に突風で障子があおられづらい

- 高意匠サッシに必ずラインナップされている

- フリクションステイで障子の上下を支持するため、ドア等でよく起こる戸先の垂れが発生しづらく、製作範囲が広い。高さH寸法が2500~3000まで可能な商品があり、外開き窓ならH2000程度

- オペレーターハンドルタイプが住宅では好まれる。通常、網戸を設置する場合は収納網戸か内開き網戸で、窓と網戸の開閉操作が両方必要。オペレーターハンドルの場合は固定網戸を設置しておけば網戸操作が不要

デメリットは、

- 吊元側も開くためメイン側の有効開口が小さくなること。外部ハンドル付きの進入口とする際はW寸法に注意。同じサイズなら外開き窓の方が有効は大きい

- 両開きの設定はない。両開きとする場合は外開き窓かドア系となる

また、サッシW×H=有効面積となりません。枠のヒレが出ているサッシがありますので注意をしてください。隠し框の高意匠サッシの場合はW×H=有効面積となります。さらに縦すべり出し窓、外開き窓を排煙窓として利用する場合は特に注意が必要です。詳細はこちらをどうぞ【Q&A】サッシの有効開口寸法の押さえはどこ?

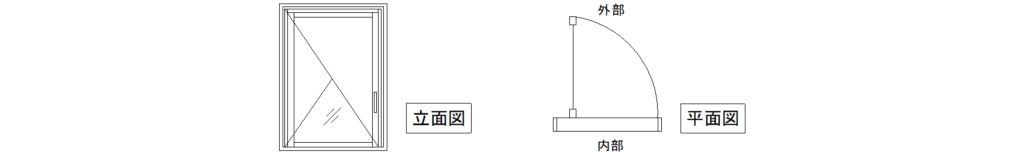

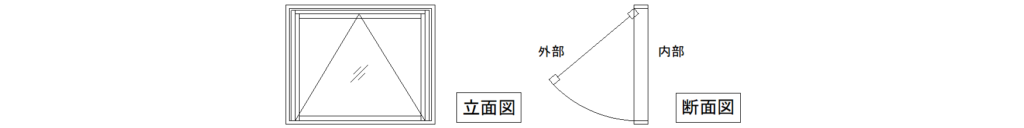

外開き窓、両開き窓

特徴の要約

- 縦すべり出し窓と動きが似ているため使用頻度は低く、最近の住宅用樹脂窓ではラインナップの無い商品も多い

- 両開き窓の設定があることが最大のメリット。開放感がある

技術情報と設計施工の注意点

縦すべり出し窓の項目で、外開き窓との比較形式で記載をしているためそちらをお読みください。

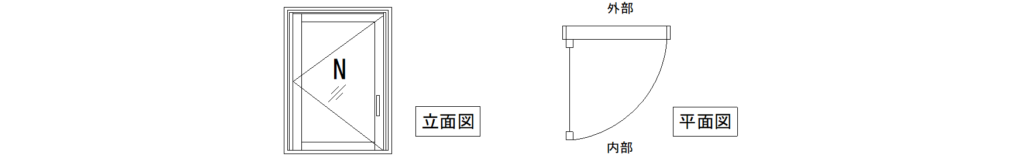

内開き窓

特徴の要約

- 開き窓の一種で室内側に開く窓。使用頻度は低く、最近の住宅樹脂窓ではラインナップの無い商品も多い

- 外部に干渉物がある場合に役立つが、引違い窓、上げ下げ窓、内倒し窓も候補となる

- 開いたとき障子の角が室内に出る。海外ではよくある窓だが、日本人にあまり馴染みがないため衝突事故に注意が必要

技術情報と設計施工の注意点

基本的には、使用しないと考えてよいと思います。メリットは室内からガラスの掃除がしやすい点です。また、外部に障害物があり縦すべり出し窓を選択できず、かつ幅の制限が厳しく引違い窓が選択できない場合に選ばれます。

室内に網戸を設置出来ないため、外部の固定網戸となり意匠性も劣ります。採用数が少ない事からメーカーも力を入れていない印象で、オプション部品やバリエーションが少なく、メーカーによっては角度調整器の設定が無い商品すらあります。

どうしても採用する場合に、考慮しなくてはならないのが内開き窓の事故です。障子が室内側に飛び出すのは、部屋や場所によっては危険ですので注意してください。

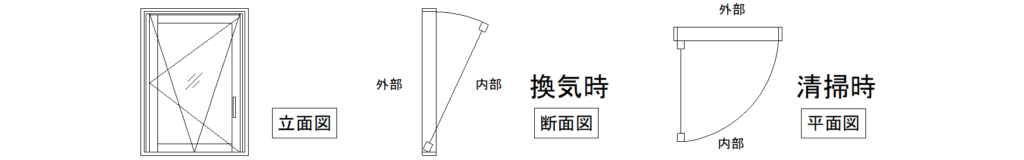

ドレーキップ窓(内開き内倒し窓)

特徴の要約

- 通常換気時は内倒し、ガラスの清掃時は内開きの2種類の開閉を切り替えられる(ツーアクション窓も同義)

- 内倒し窓と内開き窓の上位互換的な位置づけ。だが価格は高く、取扱メーカーや商品が少ない

- 縦すべり出し窓に比べ、雨が降り込みづらい

技術情報と設計施工の注意点

ヘーベシーベと同様にドイツで生まれた窓で、ドイツではよく使われていますが日本では使われることが少なく、さらに非住宅物件に限っては採用されることがほぼありません。そのため現在はビル用サッシの流通品でラインナップはありません。

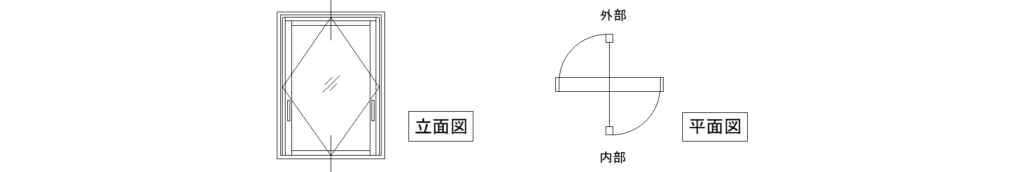

縦軸回転窓

特徴の要約

- 縦軸を中心に回転する窓

- ガラスの清掃がしやすく、幅の大きな窓も開きやすいため、昔はよく使用された

- 安全性や換気が重視される現在は、格子や網戸の設置ができない窓として利用が減少

技術情報と設計施工の注意点

外開き窓や縦すべり出し窓だと全開時に、身を乗り出すのに対し、中心軸回転のため身を乗り出す量が半分です。しかし、逆に有効開口が左右に分かれるため進入口としての利用に適しません。

基本的に外部も内部も網戸の設置ができませんが、室内側に大きく額縁をふかせば収納網戸や開き網戸を設置できます。または、開口制限を設けて室内側に設置します。

サッシ枠の構造は、回転軸の右左で外開き窓と内開き窓に切り替わっています。たて軸回転以外の窓は下枠には30mm程度段差があり、高低差で雨水の浸入を防ぐのですが、内外両方に開くたて軸回転窓は下枠がフラットで段差を作れません。そのため水密性をAT材のヒレゴムのみに頼っており、ゴムが劣化すると漏水を起こしやすいです。

これらの理由に加え高価なため、採用数は少なくなっているのが現状です。しかし、一定の需要はありビル用サッシ商品シリーズでラインナップされています。既製品の住宅用サッシではラインナップがありません。

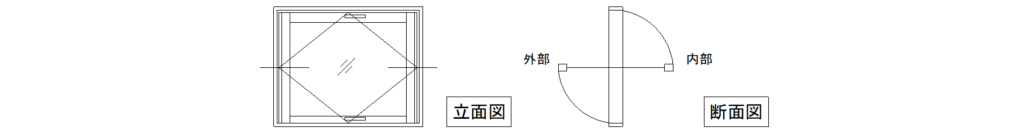

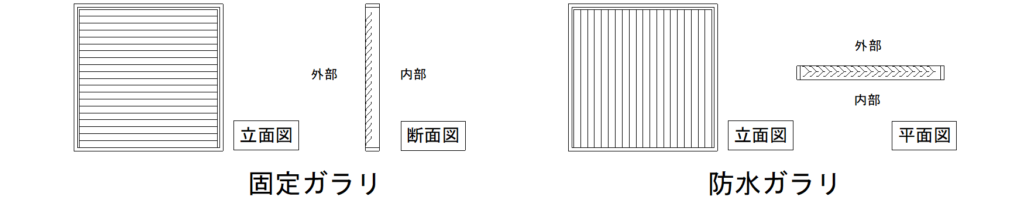

すべり出し窓(横すべり出し窓)

特徴の要約

- 左右の縦枠に可動部品(ヒンジ)が付いた窓で、回転をしながら突き出すように開き、雨が降り込みづらい

- 上部も少し開くため室内からガラスの清掃がしやすい

- オペレーターハンドル仕様があり、網戸を操作することなく窓の開閉が可能。高窓もこのタイプが多い

技術情報と設計施工の注意点

住宅では多く採用されますが、非住宅での採用は少ないです。その原因として、突出し窓とすべり出し窓の区別がついていない人が多い事が理由の一つと考えられます。排煙窓で多用される突出し窓の方が馴染み深いので、手動でも突出し窓を選択する人が多いのだと思います。実際、操作性も清掃のしやすさもすべり出し窓の方が良いため、手動なら突出し窓よりすべり出し窓をおすすめします。

横軸回転窓

現在ほとんどラインナップされている商品シリーズはありません。構造はたて軸回転窓を90度傾けた形式なので、たて軸回転窓も参照ください。水密性が悪く、網戸の設置も難しく、コストも高いため採用する理由はほぼありません。すべり出し窓や突出し窓、外倒し窓、内倒し窓などで代用されます。現在一部の特殊な窓で販売されている商品はあります。

突出し窓(手動)

特徴の要約

- 上枠に可動部品(丁番)、下框にハンドルが付いた突き出すように開く雨が降り込みづらい窓

- 機能は「すべり出し窓」と似ています。住宅では操作性の良さ、清掃のしやすさからすべり出し窓がほとんど選ばれます

技術情報と設計施工の注意点

非住宅で、突出し窓を採用する場合は排煙窓がほとんどです。手動で利用する場合は、すべり出し窓の方がおすすめですので、「すべり出し窓」の技術情報も合わせてお読みください

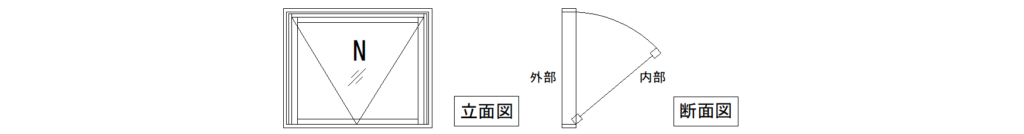

内倒し窓(手動)

- 下枠に可動部品(丁番)、上框にツマミが付いた手前に倒す窓。室内からガラスの清掃が容易

- 雨が降り込みづらく、外部の視線を防ぎやすい形式で、住宅のトイレや浴室などで昔から良く採用

技術情報と設計施工の注意点

製品を選択する場合に確認すべき点は2点です。まず操作部品が指をかけて引っ張るタイプの「トップラッチ」かボタンを押す形式の「タッチラッチ」かです。トップラッチは昔から使われている部品です。

また、内倒し窓は室内からのガラス清掃が可能ですが、メーカーによっては角度制限があり、完全に内に倒れない場合が有ります。開閉角度の確認が必要です。

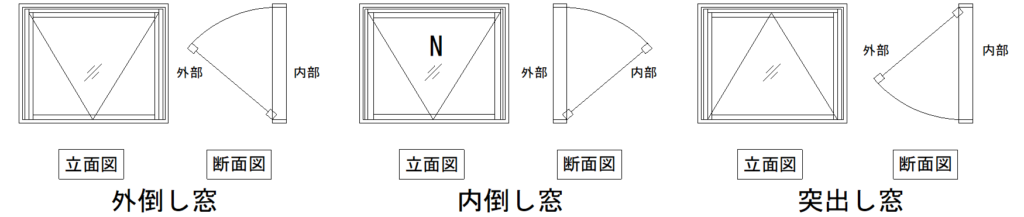

排煙窓(外倒し窓、内倒し窓、突出し窓)

特徴の要約

- 排煙窓とは火災時に煙を排出する目的で設置される高窓の総称

- 操作方式「排煙錠」「手動排煙オペレーター」「電動排煙オペレーター」の大きく3つ

- 排煙窓の窓種は「外倒し窓」「内倒し窓」「突出し窓」が主流だが、引違いやルーバー窓も可能

技術情報と設計施工の注意点

操作方式の特徴は以下の通りです。

- 排煙錠:

最も安価なタイプで住宅サッシなどで採用される。垂れ下がったボールチェーンを引張り開閉が出来る。突出し窓では利用できない。非住宅で採用する事はほとんどない - 手動排煙オペレーター:

最も採用が多い操作方式。中でも一般的なワイヤー式は壁に取り付けた操作ボックスのボタンでワンタッチで開放し、ハンドルを回し閉鎖できる - 電動排煙オペレーター:

開放も閉鎖も電動で操作できる装置。手動だと窓が遠く、ワイヤー長さが足りない場所や、操作性が悪い場所で採用。また、大規模物件の多連窓でさまざまな動作システムや、防災システムと連動させる場合にも使用。手動に比べてかなりのコストUP。煙感知器連動で開放のみ必要な場合は、開放は煙感連動電動で手動閉鎖のタイプを利用すれば、電動よりはコストが下がる。

開閉方式の特徴は以下の通りです。

- 外倒し窓:

雨が降り込みやすい。網戸は室内固定網戸。外部に庇や軒がある場合に有効面積で注意。連窓数も比較的増やしやすい為、最も使用されている - 内倒し窓:

外倒し窓よりは雨が降り込みづらい。網戸が外付けで外観意匠は良くないが室内からガラスの掃除が可能。上枠レベル=天井レベルの場合に有効面積に注意。外倒し窓と同様で、連窓数は比較的増やしやすい - 突出し窓:

雨が降り込みづらい。網戸は室内固定網戸。最近では良く採用される形式だが、各規定や指針に突出し窓の有効面積に関する記載が無く物件毎に確認必要。突出し窓は多少コストが高い。連窓数の制限は厳しいが、逆に閉鎖のハンドル操作は比較的軽い

またもう一つ確認するのは、サッシ枠周りの排煙金物(ダンパーや滑車、ワイヤーなど)が「露出タイプ」か「隠蔽タイプ」かです。一部のサッシでは選択出来ない場合も有りますが、選択できる場合は下記の通りです。

- 露出:

安価だが意匠性で劣る。室内に金物が露出するため網戸設置の為に50mm程度額縁のふかしが必要。内装無しの納まりや、無目ありの意匠では付け部材が必要となる。意匠性を求めない建築物や、見えづらい高窓で使用。金物単品のコストも安いが、連窓数も増やしやすいため、窓数が多いと価格差は大きくなる - 隠蔽:

金物が見えないため意匠性は高いがコストも高い。金物が無いため、網戸を枠にベタ付けできる。また露出とは逆に、排煙金物のコストも高く、連窓数の制限も厳しい

また、これはプロジェクト系窓共通事項ですが、サッシW×H=有効面積となりません。標準サッシは枠からヒレが出ているため注意をしてください。隠し框サッシの場合はW×H=有効面積となります。

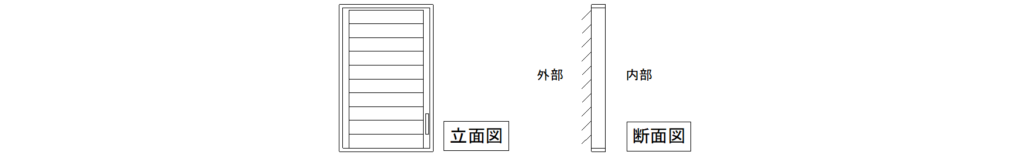

ガラスルーバー窓

特徴の要約

- 複数の水平なガラス板を並べ、操作ハンドルを回すことで開閉操作が可能

- ガラス板の角度を変え、風の流れを自由に調整可能。視線を遮りつつ換気が行える

- 住宅では昔から良く採用されるが、気密性、断熱性、防犯性で劣るため、メーカーの商品ラインナップから消えつつあり採用数も減っている。非住宅物件では採用されない。

同義語として使われるジャロジー窓は明治アルミの商標登録(現在は三和シャッター)

オーニング窓

特徴の要約

- 動作はガラスルーバー窓に似ており平行なガラスが、操作ハンドルを回すことで開閉するが、一枚のガラスサイズが大きく、アルミのフレームがある。小さい突出し窓が縦に並んだような窓

- 障子の角度を変え、風の流れを自由に調整可能。フレームがある為ガラスルーバーよりは気密性、断熱性が高い

- 採用数も少なく、住宅サッシでは最近は見かけず、ビル用サッシでも少なくなっている。よほどこだわりがある場合以外は窓種の代替が出来ないか検討

ガラスブロック

特徴の要約

- ガラスでできた厚みのあるブロックを並べて作られる窓

- デザイン・意匠性で選択されるが、ブロック間には鉄筋があり防犯性が高く、目隠し、遮音性などもメリット

技術情報と設計施工の注意点

ガラスブロックは構造的に中空層がある為、断熱性能が高いと一般的に言われます。実際、筆者が冬にガラスブロックを確認したことが無い為アンケートをとりました。

結果:結露する→75% 結露しない→25%

地域や室内の湿度などの影響も大きい為、一概には言えませんが、フロートガラスよりは断熱性能が高いが結露はするようです。また、通常はガラスブロック専用のサッシ枠にブロックを施工します。ガラスブロック専用枠は樹脂製などは無くアルミサッシのみなので、枠の結露は注意が必要です。

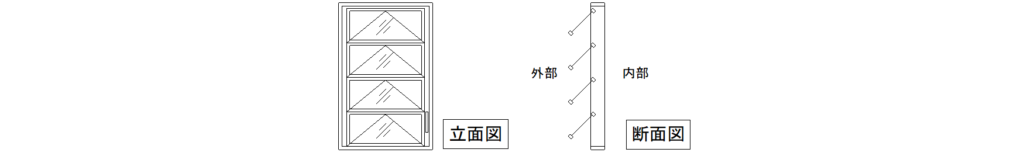

ガラリ、可動ガラリ、防水ガラリ(縦ガラリ)

特徴の要約

- 設備などの給排気目的で設置される、ルーバーや羽根を均等に配置したサッシ

- ガラスはないが、プロジェクト系窓に分類される。住宅で使用されることはほとんどない

- 可動ガラリは羽根が閉鎖するガラリの事で、スチールサッシに防火ダンパーを付けて使用する事が多い

技術情報と設計施工の注意点

ガラリでの最重要事項は、有効開口率、有効開口面積です。目安ですが、多くのガラリが有効開口率30~40%前後、つまり1㎡のサッシであれば0.3~0.4㎡が有効面積です。サッシのWHや羽根の形状でも開口率は大きく変わりますので、窓番毎に確認が必要です。

有効開口が足りない場合の対策は以下の通りです。

- WHサイズを変更。最も一般的

- 有効開口率が大きな製品に変更

- 羽根の形状を変更

- 羽根のピッチを変更

詳細はこちらの記事をどうぞ 【Q&A】サッシの有効開口寸法とは?計算方法は?

次に検討すべきは、ガラリに設置するネットの種類です。

- 防鳥網:エキスパンドメタル又クリンプネットなどのSUS材で目が10mm程度

- 防虫網:いわゆる、窓についている網戸を固定しているもの。ダクトの吸排気で目詰まりしやすい。樹脂もSUSもあり

次に、ダクトとの接続納まりの確認が必要です。チャンバーボックスは建具工事で設置する例が多いです。取合いをシールで納めるためメンテの為にガラリの羽根が脱着式になっているか確認が必要です。

次に防火設備について、アルミサッシは可動ガラリもありますが防火設備では無く、あまり使用されません。アルミガラリで防火性能が必要な場合は、サッシとは別でダクト内で防火処理する必要があります。

最後に、ガラリは防水性が無く強風が吹けば、かなり水が吹き込みます。雨水吹き込みがNGの場合は「防水ガラリ」を採用します。「縦ガラリ」とも呼ばれ複雑な形状の羽根が縦に並んでおり、迷路形状で雨水の浸入を防ぎます。複雑な形状のためアルミ量が多く高価な商品です。意匠的に横ガラリにしたい場合は、縦ガラリの外部に横材を化粧で設置しますので更に高価になります。

その他 特殊窓

出窓

壁面から突き出している窓の総称で、実質の窓種はFIX窓、引違い窓、開き窓などの組み合わせです。デザイン、断熱性、結露から時代とともに少なくなっています。ビル用サッシではラインナップが無くなりつつあり、住宅用サッシでも新商品の樹脂サッシではラインナップが無いのが現状です。もし、どうしても製作したい場合は窓の組み合わせですので、作る事は可能です。しかしもともと高い出窓を標準品の組み合わせで製作となるとかなり高価になると考えられます。

丸窓、アーチ窓、アール窓

3つすべて窓種としてはFIX窓の一種です。住宅の場合、各メーカー商品は少ないですが、デザイン的に一定の需要はあるため、樹脂窓の製品も一部あります。非住宅では採用されることがほぼ無いため、標準品は無く物件毎にオーダー製作となります。

またアール窓、Rサッシは平面的にRがかかった窓の総称です。住宅製品はありませんが、非住宅ではよく使われます。躯体形状に合わせて製作するので標準寸法は無く、物件毎にセミオーダー的な扱いで枠を曲げて製作をします。商品の枠の形状にもよりますが、曲げ半径R≒1000以上です。

台形窓(多角サッシ)

高窓で屋根の勾配などに合わせて設置する事が多い、上枠が斜めの窓です。住宅サッシでは丸窓よりは需要は少なく、商品も少ないです。ただ、アルミ樹脂も樹脂サッシもラインナップされているメーカーは一部あります。

またビル用サッシでは採用されることが多い為、標準サッシのセミオーダー的な位置づけで自由な形状で製作出来ます。ビル用サッシだと階段の勾配に合わせて下枠を斜めにすることも有りますが、外部ガラスシールが切れてガラス溝に入った雨水が溜まらないように、下枠の水抜穴が施工図で指示されているか確認が必要です。

平行突出し窓(平行押出し窓)

窓の障子全体が外部側に平行に突き出すように開閉する窓ですが、現在は住宅用、非住宅用ともに標準品としてラインナップされている商品はありません。すべり出し窓や縦すべり出し窓での代用を検討しましょう。

天窓・トップライト

天窓は、住宅の屋根に設置され、自然光を室内に取り込む窓です。日中の照明使用を減少させる目的で高い需要があります。開閉可能なタイプもあり、アルミから樹脂窓まで各社ラインナップされています。

トップライトは非住宅物件、特に商業施設などの屋根に設置される広範囲な窓です。規格品で寸法が決まっているドーム型と、通常の窓のタイプがあり、後者は大規模物件で採用されることが多く、どんなサイズでもオーダー製作が可能です。ただし、あまりにサイズが大きい場合、トップライトの方立に添わせるように下地鉄骨が必要です。

トップライトは「アルミックイマイ」のようなトップライト専用メーカーが製作しおり、サッシメーカーのカタログには掲載がありません。しかし実際には、現場打合せ、取付や施工管理は、サッシ業者が請け負うケースが多く、サッシ業者に発注されます。

構造上、住宅用も非住宅用も漏水事故が多いのが最大のデメリットです。住宅用は施工業者選びが重要ですし、非住宅用では納まりに細心の注意を払う事、シールの打ち替えなどメンテナンスをしっかり行うことが重要です。また住宅用では雨音が問題になる事も多いです

ドア系

本記事はドアを含みません。ドアの情報はこちら→【解説】ドアの全10種類を解説|特徴と設計のポイント

コメント