この記事ではガラスの情報の中でも、窓ガラスを選ぶなら最低限知っておきたい知識だけをピックアップしました。また、ちょっとおもしろい豆知識・雑学も。

ガラスの種類について

本解説では大きく3つにガラスを分けて解説します。

- 機能ごとの分類

- 強度の高いガラス

- 組み合わせ構造のガラス

ガラスの表記

本解説で出てくるガラスの建築図などでの表記記号の一覧です。

- FL:フロートガラス

- F:型板ガラス

- S、Gなど:すりガラス

- FLTA:フロストガラス

- PW:網入り磨きガラス

- FW:網入り型ガラス

- SR、HRなど:熱線反射ガラス

- MFL、HFL、HAなど:熱線吸収ガラス

- TP:強化ガラス

- HS:倍強度ガラス

- FR:耐熱強化ガラス

- PG:複層ガラス

- Low-E(LE):Low-Eガラス

- A:空気層(A12=空気層12mm)

- TG:トリプルガラス

ガラスの基礎知識が頭に入ったら、次はサッシ図の読み方はこちらの記事で学びましょう

機能ごとのガラスの分類

フロートガラス(フロート板ガラス)

最もポピュラーで「透明ガラス」や「単板ガラス」とも呼ばれるいわゆる普通のガラスです。透明に見えますが実際の色は緑がかっており、厚いガラスだと緑に見えます。特殊な性能を持たないため、安価でよく使われていますが、近年は断熱性を求められるようになり、窓ガラスとしてフロートガラス単体での使用量は減っています。

断熱性が不要なエントランススクリーンや工場や倉庫、室内の間仕切りなどで使われます。

窓ガラスで使用される厚みは一般的に3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mmで、特殊対応で22mmや25mmもあります。

フロートガラスの「フロート」は溶融した錫(スズ)の上に、溶かしたガラスを流して浮かべる製造方法が名称の由来です。ガラスを浮かせることで、非常に平滑で綺麗な仕上げとなります。日本では昭和40年代以前の建築で使われたガラスは「普通ガラス」と言われ平滑さがフロートガラスに劣るため、見た目でわかります。現在ではフロートガラスに置き換わって製造されていません。

型板ガラス(曇りガラス)

型板ガラスとは、ガラス片面に模様をつけたガラスで、適度に視線をやわらげる特徴があります。主にプライバシー確保の目的で、特に浴室や洗面脱衣室、ドアや室内の間仕切りなどに用いられています。型模様の凸凹が光を乱反射し、外からの視線を適度に遮る一方で、透過率はフロートガラスと同じく高いため、見え方は明るいです。透明度はフロートガラスとすりガラスの間と言えます。

型模様の種類は基本的に凹凸の大きな厚さ2mmの「梨地」と凹凸の小さい4mm、6mmの「霞」の2種類です。2mmは外部に面する窓では使用しません。また、凹凸のサイズが1mm角のものなどを「ミストガラス」と呼ぶ場合もあります。

また、埃や汚れが付きやすいため凹凸面は室内側で、平滑な面を外部側に向けて設置します。

フロートガラスより強度は低く、強度が不足する場合には強化ガラスも製作可能です。

すりガラスよりは安価で、曇りガラスの中では最も多く使用されてます。

2本のローラーの間を溶融状態のガラスが通り、片方のローラーは型付で模様を付けます。昔は多くの模様が製造されていましたが、現在は生産されておらず昭和の産物となっています。デザイン性の高い型ガラスを使用する場合、海外からの取り寄せます。もしくはエッチングガラスかフィルム貼りで代用します。

すりガラス(曇りガラス)

ガラスの片面に研磨用の砂を吹付てサンドブラストを施した不透明のガラスです。この加工により、ガラスの表面に細かい凹凸がつき、型板ガラスよりも視線を遮る効果が高いです。しかし、ガラスに目を近づけると中がぼんやり見えてしまう点、水にぬれると透ける点がデメリットです。室内の結露でも透けてしまうため外部の窓にはあまり利用されません。

ガラスの厚みは一般的に3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mmです

フロートガラスより強度は低く、強化すりガラスも製作可能です。

汚れの問題と、水にぬれると透けるため、凹凸面を室内側に配置します。

型板ガラスより1割程度コストが高いです。

フロストガラス(曇りガラス)

すりガラスのサンドブラスト面をさらにフッ化水素処理し、凹凸を滑らかにしたガラスです。表面が滑らかで手垢や汚れが付きづらいのがメリットです。すりガラス同様に乳白色でプライバシー保護の効果がありますが、濡れると透けるデメリットも同様です。

コストはすりガラスより更に高いです。

網入りガラス(線入りガラス、ワイヤー入りガラス)

溶融したガラスを2本のロールの間を通し成形をするがその際に金属網を挿入したガラス。火災のときに割れないわけでは無く、割れても飛散防止できるガラスで、防火設備に利用されます。また、勘違いされますが、防犯効果はありません。

厚みは6.8mmと10mmです。

フロートガラスに比べ強度が低く、熱割れを起こしやすいので注意が必要です。網入りガラスの強化仕様はありませんが、耐熱強化ガラスが網入りガラスの上位互換になります。

熱割れについて、くわしくはこちらをどうぞ【解説】窓ガラスの熱割れ|原因、発生しやすい条件と対策

網入り型ガラス、網入りすりガラス、網りフロストガラスはあります。フィルム貼りは熱割れするため推奨されません。

網の模様は、「菱」「井桁」「縦」の3種類がありますが、メーカーで呼び方は異なります。

網入りガラスを複層ガラスにする場合、網入りガラスは内外どちらでも良いですが、防火の観点から外部側とされるのが一般的です。鋼製建具など、内外が選べるときに内側を選ぶ理由は、割れやすいため安全上の目的です。

アルミサッシや樹脂サッシなど個別認定防火設備は、網の種類、ガラスの内外など仕様を変えることが出来ません。

熱線反射ガラス(遮熱ガラス、ミラーガラス)

フロートガラスの外部側にミラー効果のある金属酸化物膜をコーティングし、日射を30%程度反射し夏の省エネに貢献するガラスです。またミラー効果で外からの視線を遮るため、プライバシー保護のメリットもあります。鏡のように周囲の景色や空を写し建物に様々な表情を与えます。逆に屋内が暗くなること、冬は寒いデメリットもあります。日中は外から室内が見えませんが、夜間は室内の方が明るいと見え方が逆転します。

ガラスの厚みは一般的に6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mmで、強化ガラスも対応可能です。

主にオフィスビルなどで利用されますが、最近は複層ガラスとしてで利用されるため、さらに断熱効果は高いです。

熱線吸収ガラス

ガラスの材料にの金属成分(鉄やニッケル、コバルトなど)を混ぜ込み着色、日射を吸収するガラスです。日射光を30~40%吸収し、冷房効率が向上します。また、外部の視線を適度に保護します。住宅では使用されずオフィスビルなどで使用されます。

主にグリーン、グレー、ブロンズの3色があり、ガラス自体に色が付いているため厚みが増すと色も濃くなります。

また、ガラス内に熱を溜め込むため熱割れしやすく、複層ガラスでは熱線吸収ガラスを室内側に配置する場合もあります。その際、室内の什器や設備の配置にも注意が必要です。近年は熱割れしやすさが原因で使用数が減っているようです。

ガラスの厚みは一般的に6mm、8mm、10mm、12mmです。

強度の高いガラス

強化ガラス

フロートガラスや型板ガラスを軟化温度の約650〜700℃まで加熱し、均一に急冷し強度を高めたガラス。表面に圧縮力がかかった状態となりフロートガラスの3〜5倍の強度を持つ割れにくいガラスとなります。また割れた場合でもガラス全体が細かい粒状となり、けがを防ぐことができます。

学校やオフィス、商業施設のエントランスなど、安全性が求められる多くの場所で採用されます。

厚みは一般的に4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm。

デメリットは、コストが高い点、強化後の加工ができない点があります。

また強化ガラスは硬いと勘違いされますが、変形しやすさはフロートガラスと同じです。強度が足りるからといって、薄いガラスを使用すると変形が大きく不安感がでる事例もあるので注意です。あくまで、強化ガラスは変形しても割れないガラスです。但し、ハンマーなどで叩けば割れるので防犯性はありません。

強化ガラスには「爆裂」と呼ばれる、力が加わらない状態でも自然に爆発するように割れる現象があります。原因はガラス内に含まれる不純物などです。このため、高層ビルでは強化ガラスはそのまま使用されません。もし割れた時には粉々になり地上にガラス片が降り注ぎ非常に危険です。

倍強度ガラス

フロート板ガラスを軟化温度の約650〜700℃で加熱し、強化ガラスより緩やかに冷却します。強度はフロート板ガラスの2倍以上です。

また、強化ガラス同様に加工後の製品の切断はできません。

割れ方がフロートガラスに近いことと、爆裂が強化ガラスよりは起こりづらい点などから、高層ビルなどでは、強化ガラスより多く採用されています。ただ、100%割れないわけでは無いため、フィルム貼りなどを併用するケースも多いです。

耐熱強化ガラス

フロート板ガラスに強化ガラス処理とエッジ加工を施した、防火設備で使用する耐熱性の高いガラス。網入りガラスより意匠性にすぐれる上位互換的な位置付けで使用されます。

厚みは一般的に5mm、6.5mm、8mm、10mm、12mm。

コストは網入りガラスより高いです。

組み合せ構造のガラス

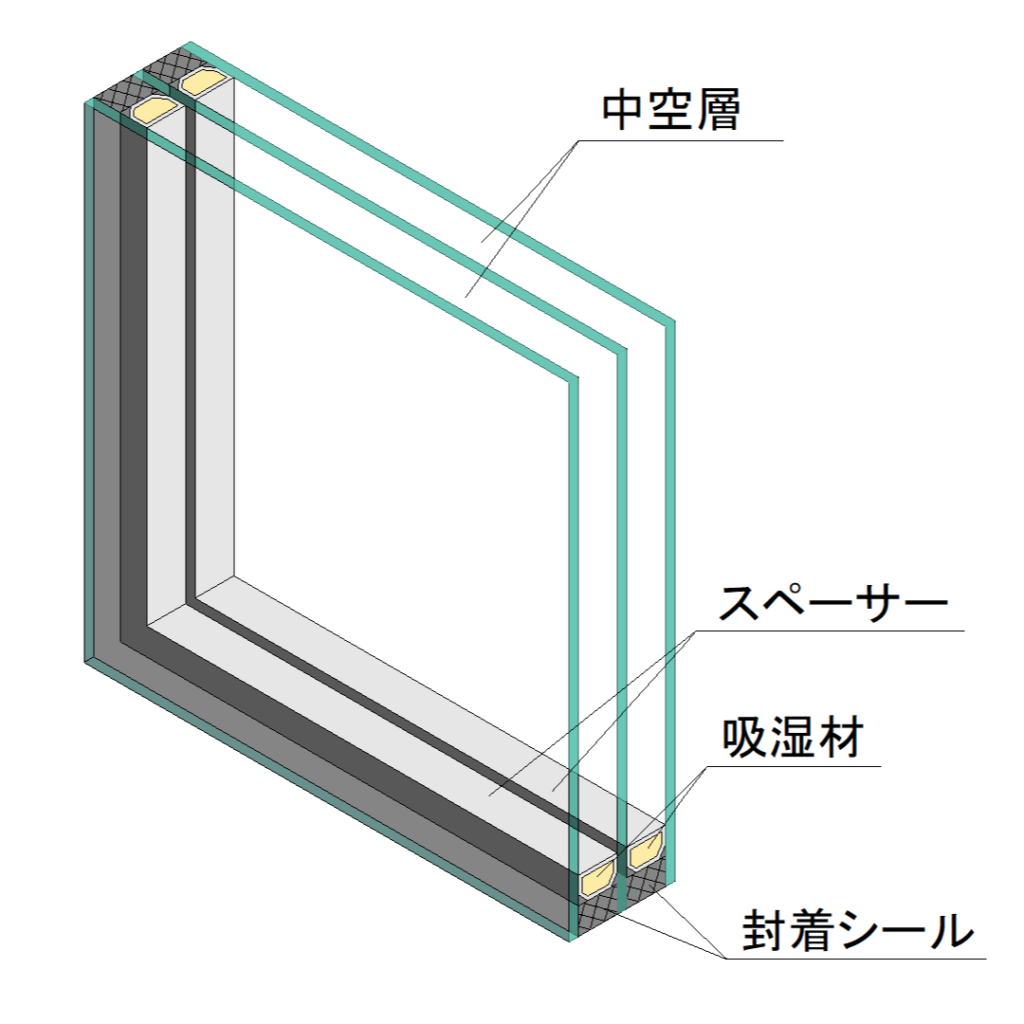

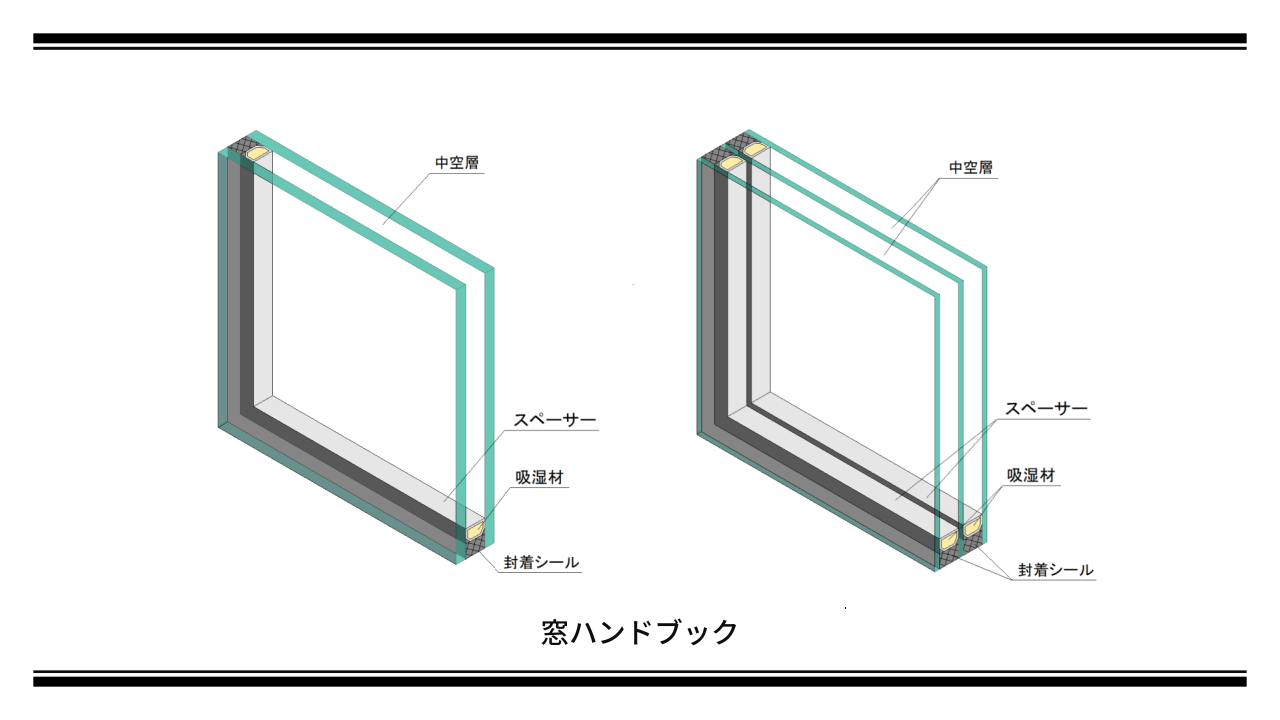

複層ガラス、ペアガラス

また空気層は通常6mmもしくは12mmですが、それ以外の厚みも7mm以外は製作は可能です。近年、断熱性能が求められうようになり16mmもよく見かけます。また空気よりも断熱性能が高いアルゴンやクリプトンといったガスを充填するタイプもあります。また、スペーサーは通常シルバーですが黒も選べ、ブラックスペーサーと呼ばれます

建築関係者以外の一般の方に2重窓と複層ガラスを混同している人が多いですが、2重窓は窓の内側にさらに内窓が付いた窓です。

山の上は気圧が低く、複層ガラスを運搬すると中空層の空気が膨らみガラスがはらみます。それを計算し工場では、少し潰し気味でガラスを製作することもあり、意外と精密な技術で作られています。

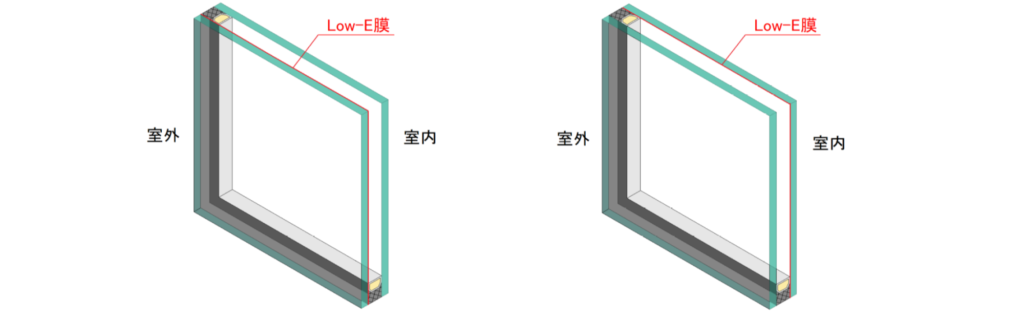

Low-E複層ガラス(エコガラス)

複層ガラスの一種で、Low-Eガラスとフロートガラスで構成されたガラスです。また「エコガラス」はAGC、日板、セントラルの製造するLow-E複層ガラスの共通呼称です。

Low-Eガラスとは、片面にLow-E膜という特殊な金属膜をコーティングでしたもので、Low-E膜には赤外線や紫外線をカットする特性があります。Low-E膜の種類によっては、冬の寒さだけでは無く、太陽の日差しを遮り夏にも有効です。

Low-Eガラスには「遮熱タイプ」と「断熱タイプ」があります。遮熱タイプは室外側のガラスに、断熱タイプは室内側のガラスにLow-E膜をコーティングします。基本的には、温暖地では夏の日差しを遮る遮熱タイプ、寒冷地では冬の日射熱を逃さない断熱タイプが使われます。

Low-E膜の色は、「ブロンズ」、「ブルー」「グリーン」「グレー」「シルバー」「クリア」などメーカーでラインナップが様々です。色で日射遮蔽率が異なるので性能値と、意匠性で選択をします。「クリア」はほぼ透明なので性能は低いです。

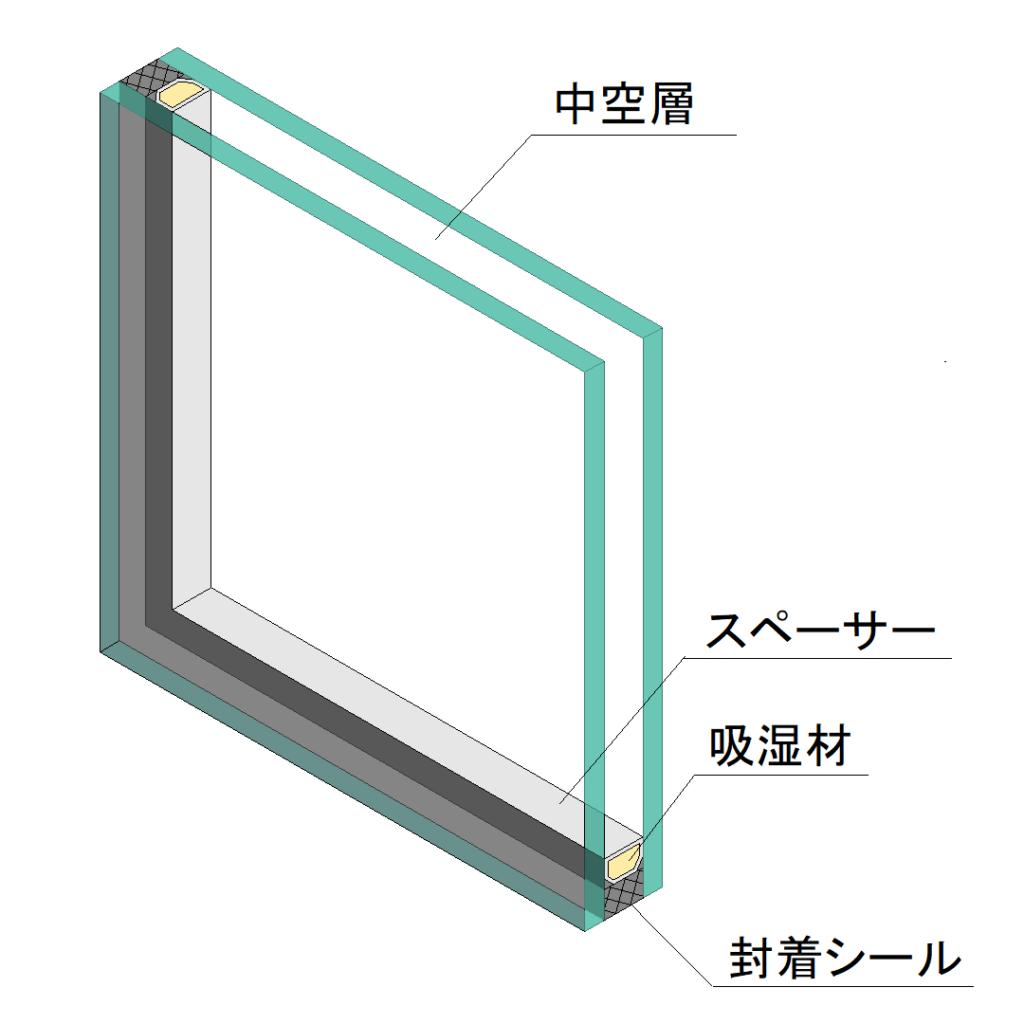

トリプルガラス

ガラスが3枚、中空層が2層で構成されるガラスで、非常に高い断熱性能を持ちます。樹脂サッシ、木製サッシ、アルミ木複合サッシなどで使用されます。

中空層にはアルゴンガスなど、空気よりも性能の良い気体を封入します。またLow-E膜は外部側ガラスの中空層側と室内側ガラスの中空層側に配置します。複層ガラスと比べ断熱性能は2倍~3倍高いと言われています。

中間のガラスには外圧が掛からないため、必ず3mmのフロートガラスとなります。

デメリットとしては、価格が高いこと。断熱性が高い代わりに、日射取得率は低い点です。

真空ガラス

真空ガラスは日本板硝子のスペーシアという商品です。

「スペーシア」は、世界で初めてつくられた真空ガラスです。 ガラスとガラスの間に真空層をつくることで、一枚ガラスの約4倍、 一般的な複層ガラスの約2倍の断熱性能を実現しました。

https://shinku-glass.jp/

真空層は空気層よりも断熱性能が高く、層が薄くて良いためガラスの総厚が薄いのが特徴です。真空層を含めたガラス総厚が最低で6.2mmなので、古いサッシを単板ガラスから交換をするだけで断熱性能が格段に向上します。

デメリットは価格が高い点です。意匠面では真空層がつぶれてガラス同士の接触を防ぐ目的で、真空層の中に全体にごく小さなドットのスペーサーが配置されています。また、中空層から空気を抜くための弁が、上の端に銀色のポッチが付いています。個人的にはほとんど目立たないと思います。

合わせガラス(防犯ガラス)

2枚のガラスの間に中間膜と呼ばれる有機可塑性樹脂を挟み、接着して作られるガラスです。この構造で割れにくく、破片が飛び散らない安全性や衝突物が貫通しにくく防犯性が高まります。そのため、防犯ガラスとして広く利用されます。

また、中間膜の種類を変える事で機能を持たせることができ、中間膜の色を変えればガラスの意匠を変更できます。中間膜には紫外線カット効果もあります。

製造後の切断加工はできません。また高温な場所 (約70°C前後)での使用はできません。

防音ガラス

合わせガラスの一種で、中間膜に特殊な防音フィルムを使用して防音性能を高めたガラスです。

コメント

Low-eガラスの電波遮断についての知見があれば、ぜひ教えてください。

昔は、携帯電話の電波がLow-eで遮られて、不感地帯になってしまうなどがありましたが、

今はそういったこと無いのでしょうか?それとも技術革新があったとか?

ありがとうございます。詳しくないので聞いてみました、参考としてください。

ガラスの技術革新は無いが、スマホの周波数が変わりあまり問題にならなくなった(一部は残る)。

5Gに関しては周波数帯が2.7GHz~に対し、基本Lowe膜が遮断するのは1~2GHzのため影響は小さい。

しかし5Gでも20GHz以上は、Loweに限らず障害物に対し損失が大きく電波障害が起こりやすい。AGCが5G電波を通しやすいLoweガラスを開発済。

ありがとうございます!!

非常に参考になります!!!

玄関ドアのガラス部分の強度を調べています。貴社のガラス表記に出ていないのですが

FBT4+A+FL4 と表示されている我が家のガラスの防犯性はどのようなものでしょうか。

分かりましたら教えていただきたいのですがよろしくお願いします。

コメント頂きありがとうございます。FBは一般名称ではないですが、型ガラス(ミストガラス)と思われます。Tは強化ガラス。よって「FBT4+A+FL4」は「4mm強化型ガラス+空気層+4mmフロートガラスのぺアガラス」で、強化ガラスは防犯性能はありませんので一般的な普通のガラスと思われます。記載は無いですが防犯フィルムが貼ってある可能性はあるかと思います。

内容が分かり、防犯性能の高い物に交換可能とのことなので早速手配しました。ありがとうございました。